আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর অবদান চলচ্চিত্র চিত্তবিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। চিত্তবিনোদন ছাড়াও চলচ্চিত্র সমাজ গঠনে, শিক্ষা বিস্তারে ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয়ে থাকে, অসংখ্য গ্রন্থ যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে না একটি চলচ্চিত্র তা সহজে পারে, যদি তার বিষয়বস্তু ও নির্মাণশৈলী উঁচু মাপের হয়। চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন মাধ্যম নয়, এর মাধ্যমে মানুষকে সৃজনশীল ও উন্নয়নমূলক কর্মকা-ে আগ্রহী করে তোলাও সম্ভব।

অভিধান মতে, চলচ্চিত্র শব্দের অর্থ ছায়াছবি; চলমান চিত্র বা ছবি; সিনেমা, বায়োস্কোপ। চলচ্চিত্র বলতে বোঝায় সচল সবাক চিত্র। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সংলাপের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরে নাটকে। চলচ্চিত্রে তা দেখানো হয় ছবির সাহায্যে। বর্তমানে চলচ্চিত্রে ডিজিটাল প্রক্রিয়া ও কম্পিউটার যুক্ত হওয়ায় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সমাজজীবনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। নিজের চোখে কোনো দিনই যে দৃশ্য দেখা সম্ভব হতো না, চলচ্চিত্র অবলীলায় তা দেখায়। নিজে কোনো দিন যেখানে হাজির হওয়া সম্ভব নয়, চলচ্চিত্র যেন নিমিষে সেখানে আমাদের পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে আমরা চোখে দেখে ও কানে শুনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। এ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বলেই তার কদর বেশি। অল্প সময়ে অজস্র বৈচিত্র্যকে দেখার সুযোগ করে দেয় চলচ্চিত্র। মানুষ এর মাধ্যমে জীবন ও জগতকে নবরূপে আবিষ্কার করতে পারে। ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে যা করে, অনেক সময় চলচ্চিত্রের সাহায্যে তা এককভাবে সাধিত হয়। কোথায় কোন তুষারধবল দুর্গম পর্বতশিখর, কোথায় গহিন অরণ্য, কোথায় প্রমত্তা নদী, কোথায় নিঃশব্দ মরু প্রদেশ, কোথায় তপ্তধূসর বালুকাস্তীর্ণ মরুভূমি, আবার কোথায় কোলাহলমুখর জনপদ ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে-আড়ম্বরে সমৃদ্ধির চূড়ায়। চলচ্চিত্রের কৌশলে এরা সবাই বন্দি, সবই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। এ ছাড়া ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কত অপরূপ সৌধ, কত বিস্ময়কর বস্তু এবং মানুষের কীর্তি মহিমার কত বিচিত্র নিদর্শন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। প্রকৃতি ও জীবজগতের তথ্যচিত্রগুলো শিক্ষা ও জ্ঞানদানে আমাদের চিত্তকে করে পরিশীলিত। তা ছাড়া ক্লান্ত অবসন্ন মানুষের অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা বিস্তারে চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাকে নিবিড়, যুগোপযোগী, সর্বজনীন, সহজবোধ্য, জীবনঘনিষ্ঠ এবং আনন্দময় করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র অনবদ্য অবদান রাখতে পারে। সমাজের অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। চলচ্চিত্র একাধারে শিক্ষক, বন্ধু, জ্ঞানের ভা-ার, বিনোদন ও সমাজ পরিবর্তনের মোক্ষম হাতিয়ার। চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, কুরুচিপূর্ণ পোশাক, সন্ত্রাসী অভিনয় যেমন সমাজে প্রভাব ফেলে তেমনি প্রভাব ফেলে ইতিবাচক পরিবর্তনশীল রুচিশীল কর্মকা-ের।

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র, বিনোদন, খেলাধুলা, সংবাদ, তথ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্যাকেজ প্রোগ্রাম তৈরি হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুনাফার আশায় এর যাত্রা শুরু হলেও মূলত প্রচার মিডিয়াতে তা ফেলেছে যুগান্তকারী প্রভাব। ডিশ অ্যান্টেনা পৃথিবীকে আমাদের ঘরের মধ্যে চোখের সামনে টেনে এনেছে। ডিশ আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় বিভিন্ন দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ফ্যাশন ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। বিশ্বরাজনীতি, বিশ্ববাণিজ্য, আবহাওয়া, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকে। এসব প্রোগ্রাম দেখে আমরা সাংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নত চিন্তা করতে পারি, উন্নত চলচ্চিত্র গড়ে তুলতে পারি।

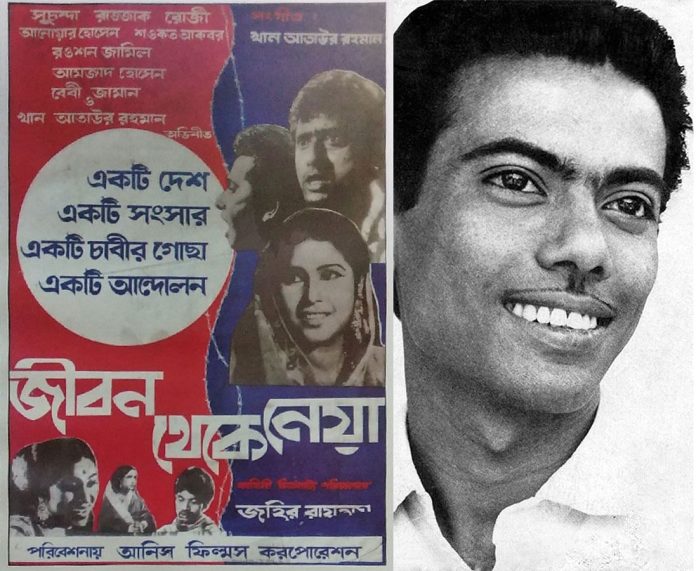

বাংলাদেশের ছায়াছবির শুরুটা ‘মুখ ও মুখোশ’, ‘নদী ও নারী’, ‘রূপবান’, ‘জীবন থেকে নেওয়া’, ‘সিরাজউদ্দৌলা’র মতো ছবি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এরপর ‘লালশালু’, ‘মাটির ময়না’, ‘চিত্রা নদীর পাড়ে’, ‘লালন’, ‘কীর্তনখোলা’, ‘দুখাই’ ইত্যাদি ছবিও এদেশে নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ‘স্টপ জেনোসাইড’, ‘এ স্টেট ইজ বর্ন’, ‘লিবারেশন ফাইটার্স’, ‘ইনোসেন্ট মিলিয়নস’ ছবিগুলো তো ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দুই প্রয়াত লেখক, চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান এবং আলমগীর কবিরের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় ‘স্টপ জেনোসাইড’, ‘বাংলাদেশে গণহত্যা’, ‘লিবারেশন ফাইটার্স’। চাষী নজরুল ইসলামের ‘ওরা এগার জন’, ‘সংগ্রাম’, মমতাজ আলীর ‘রক্তাক্ত বাংলা’, আনন্দের ‘বাঘা বাঙালি’, আলমগীর কবিরের ‘ধীরে বহে মেঘনা’, খান আতাউর রহমানের ‘আবার তোরা মানুষ হ’, মিতার ‘আলোর মিছিল’, হারুনুর রশীদের ‘মেঘের অনেক রং’, সুভাষ দত্তের ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’, শহীদুল হকের ‘কলমি লতা’ আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র।

বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ১০০ ছায়াছবি নির্মাণ হয়। এর মধ্যে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন, এনজিও এবং টেলিভিশনকেন্দ্রিক নির্মাতারা নির্মাণ করেন ১০টির মতো ছবি। এফডিসিকেন্দ্রিক ছায়াছবি ছাড়া বাকি ছায়াছবিগুলো বাংলাদেশের আমজনতার দৃষ্টিগোচর হয় না। এসব ছবিতে মতাদর্শগত জীবনবোধ, শেকড় সন্ধানের পাশাপাশি দেশ ও জনপদের চিত্র ফুটে ওঠে। এফডিসিকেন্দ্রিক ছবিগুলো উৎপাদন, বিতরণ ও প্রদর্শন ব্যবস্থার সুবিধার কারণে দেশব্যাপী প্রদর্শিত হয়। এসব ছবিতে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রযোজক পুঁজি বিনিয়োগ করেন। তাদের একমাত্র প্রত্যাশা মুনাফা লাভ করা। বর্তমানে এক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হলো অশ্লীলতা। মূলত বলিউড ও হলিউডের ছায়াছবির শব্দ ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে আমাদের সিনেমা শিল্প অশ্লীলতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আজকের সিনেমা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি একটি বিপুল সম্ভাবনাময় শিল্প। এই সম্ভাবনাকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় রেখে এর কর্মকা-কে আরো বিকশিত করা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া, বিদেশে রফতানি আয়ের বাজার অনুসন্ধানের মতো বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং চলচ্চিত্র শিল্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রফতানি পণ্য। ১৯৯৭ সালে শুধু চলচ্চিত্র শিল্প থেকে দেশটি আয় করে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় বাংলা সিনেমায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নির্মাণ করেন অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালী’। এতে তিনি বাংলার সমাজ ও গ্রামীণ জীবনকে খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা এবং বাঙালি সমাজকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে গেছেন, তেমনি সত্যজিৎ রায়ও তার ছবির মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালি সমাজকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রে তিনি বাংলা ও বাঙালি সমাজকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা অন্য কেউ পারেনি। শুধু সত্যজিৎ রায়ের কারণেই বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রকে পৃথিবীজুড়ে সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বে যে কোনো জরিপে আজো সত্যজিতের ‘অপু ট্রিলজি’ (Trilogy) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০টি চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান পায়। চলচ্চিত্রে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য জীবনের শেষ পর্যায়ে ১৯৯২ সালে তিনি অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

পার্শ্ববর্তী ভারতের সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ইরানের কেয়ার রুস্তমী, মাখমালবাক, আফ্রিকার সেম্বেনের ছায়াছবি ওই সব দেশের মানুষের ঐতিহ্য-সংগ্রাম, চিন্তাচেতনাকে সমৃদ্ধ করে উন্নত সংস্কৃতি চেতনা নির্মাণে সহায়তা করেছে। সুতরাং আমাদের ছায়াছবিও গড়ে ওঠার কথা জনপদের জলবায়ু, প্রকৃতি, পরিবেশ, কৃষিকাজ কৌশল, যুদ্ধবিগ্রহ, উৎসব, বাণিজ্যযাত্রা, প্রযুক্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে। আমাদের জীবনের বাস্তবতাসহ উপরোক্ত বিষয়গুলো এখন মূল ধারার ছবিতে অনুপস্থিত। এখনকার চলচ্চিত্রের ধারাটি বিজাতীয় ধারা, শেকড়হীন ধারা।

চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিত্রগ্রাহক, শব্দগ্রাহক, সম্পাদক, শিল্পনির্দেশক তৈরি করতে পারলে দেশীয় সিনেমার মান উঁচু স্তরে উঠবে। তাই প্রয়োজন ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা কলকাতার নন্দনের আদলে তৈরি ফিল্ম সেন্টার। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, বিজ্ঞাপনের জগৎ, ফ্যাশন ও মডেলিংকে সমন্বিতভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও দেশজ উৎপাদনের সমন্বয় না ঘটালে এ দেশের সিনেমা বেশিদূর যেতে পারবে না। সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন ভারতকে প্রথম বিশ্ববাজারে নিয়ে যাওয়ার পর এখন ভারতীয় সিনেমা বিশ্বব্যাপী স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের সিনেমা অনুরূপভাবে বিকশিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পুঁজি, দেশজ পরিকাঠামো, নিজস্ব প্রতিভা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনগণের বাজার ছাড়াও বাংলাভাষী জনগণের একটি বিশাল বাজার রয়েছে দেশের বাইরে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন ফরমেটে এ দেশীয় ছায়াছবিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। ছবিগুলো বিশ্বব্যাপী পরিচিত হলে পরবর্তীতে তা আমাদের জাতীয় আয়ে বিশাল অবদান রাখবে। পুরনো ধারায় নাচ গান, সখীনৃত্য, মেলোড্রামার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গল্প, সাসপেন্স, বিদেশি লোকেশন ও প্রেক্ষাপট; এমনকি লোককাহিনীভিত্তিক দেশজ উপাদানে ছবি নির্মিত হতে পারে। এতে বিদেশি দর্শক এদেশের ছবির প্রতি আগ্রহী হবে। মনে রাখতে হবে পুরনো অন্ধগলিতে আটকা থেকে এদেশের সিনেমা বেশিদূর যেতে পারবে না। বাংলাদেশের ‘মাটির ময়না’ ও ‘দুখাই’ ছায়াছবিতে বিদেশি বিনিয়োগ রয়েছে। ভালো গল্প, দেশজ উপাদান, ভালো মেকিং ও বিপণনের সুযোগ পেলে এদেশের ছবিতে বিদেশি বিনিয়োগ আশা করা যেতে পারে।

দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী তরুণ সমাজের বিপথগামিতার কারণ প্রধানত দুটি। এর প্রথমটি বংশগতি, দ্বিতীয়টি পরিবেশ। বংশগতির ধারায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কতিপয় জাতক বিপথগামী হয়। একটি শিশু তার পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং এই পরিবেশই তার জীবনে ছাপ রাখে গভীরভাবে। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আঙ্গিনায় পা রাখে। সামাজিক পরিবেশ তাকে এ সময় থেকে আবর্তিত করে। সামাজিক পরিবেশ সুষ্ঠু না হলে যুবসমাজ বিপথগামী হতে বাধ্য। সমাজে প্রচলিত বিনোদন ব্যবস্থা, আচার-আচরণ ইত্যাদি শিশুর অন্তরে মারাত্মক ছাপ ফেলে। পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে তরুণ-যুবকদের গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী হতে হবে দেশের সরকার এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরকে (ডিএফপি)। সরকারের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারমূলক পোস্টার, পুস্তিকা ও পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার পাশাপাশি তথ্যচলচ্চিত্র নির্মাণ করাও ডিএফপির সার্বিক কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডিএফপি সরকারি অর্থে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকে। ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত এখান থেকে ১৬ মিলিমিটারের ১৯০টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ১১৬টি বিশেষ সংবাদচিত্র এবং ৩৪৩টি সংবাদচিত্রসহ দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি নতুন পত্র-পত্রিকার নামের ছাড়পত্র এবং দেশের সরকারি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার সরকারি বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ করারও দায়িত্বপ্রাপ্ত।

শিশুর মানস গঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিনোদন ও শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসেবে এই মাধ্যমটির অপরিসীম গুরুত্বের কথা সর্বমহলে স্বীকৃত হলেও দেশে বর্তমানে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ বিশেষ করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রায় হচ্ছেই না। আমাদের দেশে প্রতিবছর অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও শিশুদের মানস উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি থেকে গেছে সবচেয়ে অবহেলিত। যেখানে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই শিশু-কিশোর, সেখানে তাদের উপেক্ষা করে চলচ্চিত্র শিল্প কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারে না। পরিবার ও সমাজ থেকে হিংসা, দ্বেষ দূরীভূত করতে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ওপরও চলচ্চিত্র নির্মাণ জরুরি। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষয়টিও চলচ্চিত্রে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে পারে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারের সহযোগিতা সব সময়েই অব্যাহত থাকবে। সেই সঙ্গে প্রতি বছর সরকারি অনুদান দেওয়া পাঁচটি চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র রাখা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দিয়েছেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। শিশুদের মানসিক বিকাশ উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট নির্মাতারা এগিয়ে এলে এবং সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া গেলে সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর হতে বাধ্য।

তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তরুণ সমাজ যদি অপসংস্কৃতির আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে জাতির সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে অপসংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় তরুণসমাজ বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। সন্ত্রাস এখন দেশব্যাপী ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষাঙ্গনের মতো পবিত্র স্থানেও সন্ত্রাসী কর্মকা- হররোজ হচ্ছে। অপসংস্কৃতির কারণে তরুণ সমাজ আজ সুন্দর, সুস্থ, সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন দেখে না। এরা উপস্থিত চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য ক্রিয়াকলাপ ও বিনোদনে ডুবে যাচ্ছে। এদের সম্মুখে এখন মহৎ, সুন্দর জীবনের রঙিন স্বপ্ন নেই। এরা অনেকেই নেশায় বিভোর, চিন্তায় কুৎসিত, আচরণে বেপরোয়া। তাই তরুণ সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার, দেশ গড়ার অপরাজেয় শক্তি নয়। এরা এখন সমাজের জঞ্জাল।

সস্তা বিনোদনমূলক সিনেমা তরুণ প্রজন্মকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। সিনেমার কাহিনি, নাচ-গান, পোশাক-আশাক ইত্যাদি এমনভাবে সন্নিবেশিত থাকে যে, তাতে তরুণ সমাজ সস্তায় এবং সহজে আমোদ-প্রমোদের উপাদান খুঁজে পায়। তরুণ-তরুণীরা সিনেমার উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনিকে বাস্তব মনে করে মারাত্মক ভুল করে এবং অন্ধভাবে এগুলো অনুসরণ করে। প্রেক্ষাগৃহ, টেলিভিশন, ভিসিআর, স্যাটেলাইটের কল্যাণে তারা অনেক অশ্লীল ছবি দেখে থাকে, যা তাদের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে সামাজিক অবক্ষয় ঘটায়।

মানব জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সংস্কৃতির মাধ্যমেই জীবন ফুলে-ফলে বিকশিত হয়। কিন্তু অপসংস্কৃতি জীবনের সুস্থ, স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে বিকশিত করে, মহৎ করে কিন্তু অপসংস্কৃতি জীবনে আনে বিকৃতি। অপসংস্কৃতি মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, চিত্তকে কলুষিত করে। যে আচার-আচরণ মানুষকে বিপথে চালিত করে, জীবনের সুন্দর, স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়, তাই অপসংস্কৃতি। সাময়িকভাবে অপসংস্কৃতি মোহনীয় হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা স্থায়ী কল্যাণ সম্ভবপর নয়। অপসংস্কৃতি ব্যক্তি ও জাতিকে বিভ্রান্ত করে, ধনে ও মনে বিকশিত হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য সংস্কৃতি চর্চা অত্যাবশ্যক। তবে সেই চর্চার নামে জীবনধ্বংসী আচরণ যাতে আমাদের পেয়ে না বসে, সেজন্য শিক্ষিত শ্রেণিকে সচেতন হতে হবে। সচেতন হতে হবে রাষ্ট্র পরিচালকদের, সমাজসেবকদের, শিল্পী-সাহিত্যিকদের। তা না হলে মিথ্যা আগ্রহে যদি আমাদের চেতনা বিকশিত হয়ে ওঠে, তবে অপসংস্কৃতির বিস্তাররোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বিশ্বায়নের যুগে আমাদের দেশে যে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে অবাধ দুর্নীতি। দুর্নীতি যে সমাজে আসন গেড়ে বসে, সে সমাজে সংস্কৃতি থাকতে পারে না। তাই আজ সংস্কৃতির স্থান দখল করেছে অপসংস্কৃতি। সত্য ও সুন্দরকে ত্যাগ করে তাই তরুণসমাজ উগ্র জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে এবং চরম অবক্ষয়ের মাঝে জীবনবোধ খুঁজে বেড়াচ্ছে। টেলিভিশন, সিনেমা, ভিডিও এসব যন্ত্রের পর্দায় যেসব ছবি দেখানো হচ্ছে, তার অধিকাংশই আমাদের মনমানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অপসংস্কৃতির কালো থাবা থেকে তরুণসমাজকে উদ্ধার করতে হলে, সমাজ দেহ থেকে অপসংস্কৃতির প্রভাব দূর করতে হবে। সবার আগে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। অবৈধ অর্থের আমদানি বন্ধ

করতে হবে। দেশের শিক্ষিত শ্রেণিকে সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে এবং বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ ও স্বাধীন মতামতকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের জীবন গঠন ও উন্নয়নে সহায়ক নয়-এমন সব বিদেশি কালচার বর্জন করতে হবে। চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও অপসংস্কৃতির হাতছানি থেকে বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা

যেতে পারে।

১. সুস্থধারার জীবনমুখী চলচ্চিত্র নির্মাণে সুদমুক্ত ঋণের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. সিনেমা-টিভিতে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ নাচ-গান, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছায়াছবি ও বিজ্ঞাপনের ওপর সেন্সর আরোপ করা। মানুষকে বিভ্রান্ত করে, এমন প্রকাশনা বাতিল করতে হবে।

৩. সেন্সর বোর্ডকে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা।

৪. সমাজ থেকে দুর্নীতি রোধ করে, তরুণসমাজের সামনে একটা আদর্শ সমাজের চিত্র তুলে ধরতে হবে। এতে তারা সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদ জীবনাচরণে উৎসাহিত হবে।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে চলচ্চিত্রের অবদান অসামান্য হলেও এর বেশ ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু, নীতি-বিবেক বিবর্জিত অর্থলিপ্সু প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী উদ্ভট ও কল্পনাবিলাসী ছবি তৈরি করে, যা দেখে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হয়। চলচ্চিত্রের ক্ষতিকর দিকের পাশাপাশি উপযোগিতাও রয়েছে। চলচ্চিত্রকে সতর্কভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করা যায়। সমাজমুখী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে গঠনমূলক চলচ্চিত্র প্রচারের মাধ্যমে সমাজের উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। চলচ্চিত্র যাতে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেদিকে সবারই লক্ষ রাখা উচিত। প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জীবনমুখী চলচ্চিত্রের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : সতীর্থ রহমান, সহকারী শিক্ষক

ই-মেইল : info.skcbd@gmail.com