সংগীত এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনা সত্যজিতের সাথে কম হয়নি। বাংলা এবং ইংরেজী, এই দুই ভাষাতেই প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে দুটো বিষয়ে আলাদা আলাদা করে নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসলেও, দুই একটি ব্যক্তিক্রম ছাড়া, সত্যজিতের চলচ্চিত্রজীবনে সংগীত, বিশেষত পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কম। চলচ্চিত্র এবং সংগীত বলতেই সবাই সাধারণত আবহসঙ্গীতের কথা ভাবেন, কিন্তু সত্যজিতের কাজে চলচ্চিত্রের মূল ভাবনায়, ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের কাঠামো জরুরী হয়ে উঠেছে বলে তিনি বারবার বলেছেন। তাঁর নানান লেখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এ বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজে লিখেছেন, নিজের এবং অন্যদের কাজ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। চারুলতা ছবিটা নিয়ে বিশেষ করে, বারবার বলেছেন মোৎজার্টের চেম্বার ওয়ার্কের মত করে ছবিটা তিনি কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাও, চলচ্চিত্রবিদ্যা (ফিল্ম স্টাডিজ) এবং সংগীতবিদ্যা (মিউজিকোলজি) – এই দুইকে এক করে এই বিষয়ে কোনো প্রামণ্য গবেষণামূলক কাজ সম্ভবতও এখনও হয়নি। সত্যজিতের অন্যান্য সাক্ষাৎকারেও উনি বিষয়টা উপর উপর বলেই ছেড়ে গেছেন, কারণ অন্য নানা বিষয়ের মধ্যে এটা অন্যতম ছিল, এটাই একমাত্র বিষয় ছিল না। আর ফলে, সঙ্গীতের কোনো ‘পিস’ আর তার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কোনো চলচ্চিত্র রেখে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বা পার্থক্য দেখা, এও সম্ভবত হয়নি।

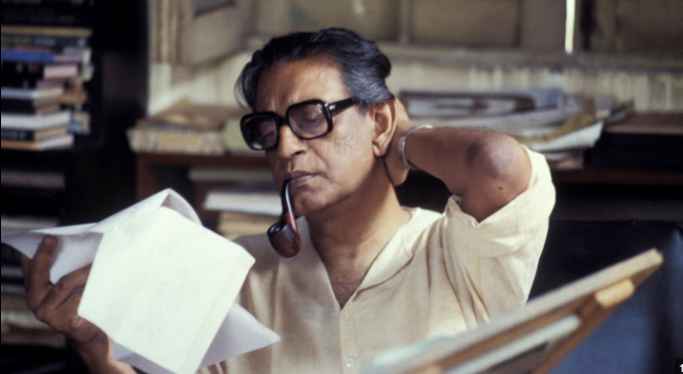

এ সব বিষয়ে নানান কৌতুহল নিয়েই সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ফিল্মের মিউজিকাল স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করতে চাই শুনেই সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়াতেও তিনি উৎসাহী হয়ে পড়লেন, সামান্য দুটো কথার পর দু একটা প্রশ্ন করে সম্ভবত যাচাই করে দেখেও নিলেন, তিনি কতটা এ ব্যপারে আমায় ভরসা করতে পারবেন। সম্ভবত সন্তুষ্ট হতেই দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অর্বাচীন এ বেড়েপাকা যুবক অবশেষে বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লাম। ফোনে বলেছিলাম আধঘন্টা, কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশী সময় অসম্ভব সন্তোষজনক আলোচনা হল – তাই যতটা অবিকৃতভাবে সম্ভব এখানে ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

প্রশ্নঃ আমরা আজ এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেটা খুবই অস্পষ্ট, কখনও সুপারফিশিয়াল – ফিল্ম নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের কাছে প্রায় নিরালম্ব ভাবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আবার সেই জন্যই, বিষয়টা ইউনিকও বটে। ফিল্মের সাথে মিউজিকের সম্পর্ক নিয়ে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্যই সেটা শুধুমাত্র আবহসংগীত নয়। ফিল্মের সাংগীতিক কাঠামো – এই নিয়ে নানা জায়গায় আপনি কথা বলেছেন, লিখেছেন। আপনার ছবিতেও বোধহয় মিউজিকের ইনফ্লুয়েন্স খুবই বেশী।

সত্যজিৎঃ হ্যাঁ। আমার তো মনে হয়, গল্পের আগেও আমার কাছে, এই কাঠামোটা আসে। এই কাঠামোটা থেকেই আমি অনেক অনুপ্রেরণা পাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়, ফিল্ম নিয়ে যা যা কথাবার্তা হয়, তার মধ্যে এই বিষয়টা বোধহয় সবচেয়ে কম আলোচিত। আমি ভুল হতে পারি, কিন্তু ধরো, ৯০% দর্শক এই অনন্য বিষয়টা নিয়ে সম্পূর্ণ অসচেতন – এমনকি সমালোচকরাও। যাঁরা সঙ্গীতের সাথে যুক্ত, তাঁরাও এই ব্যাপার টা নিয়ে সচেতন বলে মনে হয় না। যাইহোক – আমার মনে হয়, আমি সাংগীতিক কাঠামো নিয়ে খুবই চিন্তিত হলেও, দুটোর মধ্যে যেমন মিল আছে, তেমনি কিছু জরুরী পার্থক্যও আছে। এই বিষয়টা মাথায় রেখেই আমাদের কথাবার্তা শুরু করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ নিশ্চই। আমার মনে হয়, সিনেমার ইতিহাসে আপনি অন্যতম প্রধাণ একজন মিউজিকাল ডিরেক্টর। আপনি নিজেই বারবার বলেছেন, আপনি ‘মিউজিকালি’ ছবি করেন, অবশ্যই, মিউজিকাল বলতে শুধুমাত্র গুগাবাবা বা সাউন্ড অফ মিউজিক-এর মত ছবি নয়। আপনি সঙ্গীতের কাঠামো আর ফিল্মের কাঠামোর মধ্যে সংযোগ, আর পার্থক্য – এটা কীভাবে দেখেন?

সত্যজিৎঃ আসলে, মিউজিকাল ‘ডিরেক্টর’ বলতে আমি একা তো নইই, আমার আগের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ কিছু নাম আমার এই মূহুর্তেই মাথায় আসছে। ধরো গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন, আবেল গাঁস, জন ফোর্ড বা হিচকক – অনেকের নাম করা যায়[1]। তোমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে হয়তো আমি একমাত্র, কিন্ত ইতিহাসে ব্যাপারটা আদপেই তা না। আর এক্ষেত্রে অন্য একটা কথাও বলে রাখা দরকার, আমার ক্ষেত্রে মিউজিকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা মূলত পাশ্চাত্য সংগীতের হাত ধরে এসেছে। শুরুতে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে আমার খানিক অবজ্ঞার ভাব ছিল, পরে অবশ্য সেটা কেটে যায়[2]। সেক্ষেত্রে, আমি বলব ঋত্বিকের কথা, ঋত্বিক ভারতীয় সংগীত নিয়ে আমার থেকে অনেক বেশী সচেতন। আমার ধারণা ওর ছবির কাঠামো, ছন্দ নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়েও এই ব্যাপারটার প্রভাব আছে। আর ও তো বোধহয় সরোদ বাজাতে পারে, উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিল। আমি তো গ্রামোফোন ছাড়া কিছুই বাজাতে পারি না (হাসি)। তবে সঙ্গীতের কাঠামো আর ফিল্মের কাঠামোর মধ্যে, প্রধাণ সংযোগের সুত্রটা যদি হয় ‘সময়’ জিনিসটা – দুটো শিল্পমাধ্যমই একভাবে সময়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে – পার্থক্যটাও এখান থেকেই আসে, যে সাধারণত একটা মিউজিকাল পিসকে সময়ের অভিজ্ঞতাটায় নিয়ে যেতে কোনো গল্প বলতে হয় না। কিন্তু ফিল্মের ক্ষেত্রে গল্পের উপরে নির্ভর করতেই হয়। তাই এখানে তো একটা বড়ো পার্থক্য হয়েই থাকে। আবার একই সাথে, সঙ্গীতের ছন্দটা পুরোটাই যেমন শ্রাব্য, শ্রুতি নির্ভর, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেটা গোটাটাই দৃশ্যনির্ভর। এখানেও একটা জরুরী পার্থক্য হচ্ছে। তাই দুটো বিষয়, তাই এক হলেও বেশ আলাদাও বটেই। সংগীত সম্পূর্ণ বিমুর্ততায় তৈরী হতে পারে – কিন্তু ফিল্মের ক্ষেত্রে এই বিমুর্ততাটা গল্প বলার কায়দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সঙ্গীতের কাঠামোটা প্রয়োগ করে আসলে গল্প বলার কাঠামোটাকেই সমৃদ্ধ করতে পারি আমি[3]।

প্রশ্নঃ ফিল্মের প্রসঙ্গটায় তো আসবোই, তবে তার আগে মিউজিক নিয়েই আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনি নানা জায়গায় আপনার প্রথম যৌবনে বেটোভেনকে আবিষ্কারের কথা বলেছেন। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে বলছি, আপনি যখন প্রথম বেটোভেন শুনতেন, বা একদম শুরুতে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল পিস শোনা শুরু করলেন, তখন আপনার এই জগৎটায় ঢোকার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল? আপনি বিমুর্ততার কথা বলছিলেন, কোনো গল্প ছাড়া, নাটক ছাড়া আপনার কী দীর্ঘক্ষণ একটা মিউজিকাল পিস-এ কনসেনট্রেট করে থাকতে অসুবিধে হত?

সত্যজিৎঃ তুমি জানো, আমি ভীষণই সাংগীতিক একটা পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেছিলাম, বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের গান ইত্যাদির মধ্যে। ছোটবেলায় আমায় একদুই ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা সভায় বসে থাকতে হত, সেখানে আমার জন্য একমাত্র আগ্রহের বিষয় ছিল এই গান। যদিও মুখে বলছি গান – কিন্তু এখন বুঝতে পারি, আমি আসলে ‘সুর’ আর ‘ছন্দ’র কথা বলছি। আমার এখন মনে হয়, তখন ঐ বয়সে আমি যে গানের কথা কিছুই বুঝতে পারতাম না, সেটা আমার কাছে আশীর্বাদের মত ছিল কারণ আমি শিল্পের জগতে একটু একটু করে প্রবেশ করছিলাম, কিন্তু সেই প্রবেশটা হচ্ছিল নন-ভার্বাল আর্টের মাধ্যমে। বাঙালীদের মধ্যে বেশীরভাগেরই শিল্পের সাথে পথ চলা শুরু হয় সাহিত্যের মাধ্যমে – যার ফলে গল্প জিনিসটা ছোট থেকেই মাথায় চেপে বসে। আর এইজন্যই বোধহয়, বাঙালীদের শিল্প-গ্রহণের মনটা সংগীত বা চিত্রকলা-র বদলে সাহিত্যের মন – আর সেজন্যই সব জায়গাতেই শুধুমাত্র মোটাদাগের গল্প জিনিসটাতেই নজর বেশী পড়ে[4]। গল্প ছাড়া কিছুই এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ধরো, ‘চিরসখা হে’ শোনার সময় চিরসখাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত গল্পেই শুধুমাত্র মনটা চলে যাওয়া বিচিত্র নয় – বা সেটা করা ভুল কিছুও নয়। কিন্তু, ছোটবেলায় যেহেতু আমি এগুলো বুঝতাম না, আমার কাছে জরুরী হয়ে উঠছিল ‘সুর’ – কারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনার ঐ একদুই ঘণ্টা আমার শোনা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তাই এটা হতে পারে, হয়তো আমার অচেতনেই আমি ‘গান’-এর থেকে ‘সুর’এ বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম। আর সেই জন্যই, রবীন্দ্রনাথের এই গানটা শোনার সময় আমার মনে যে বিষাদের অনুভূতি আসত – যার কারণ কথার বিষাদ না, বরং ‘কোমল নিষাদ’ – এই স্বরটা। এই গানের সুরে দ্বিতীয় ফ্রেজ-এ মেজর স্কেলে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হুট করে মাইনরে চলে যান – এই কোমল নি ব্যবহার করে। এতটা না বুঝলেও, ছোটবেলায় চিরসখা শব্দটার অর্থ না বুঝেও এই মাইনর স্কেলের প্রয়োগটা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে দিত। তাই আমি অবচেতনে শব্দের আগেও সুর ব্যাপারটা নিয়ে বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। আর সে কারণেই বোধহয় বেটোভেন শুনতে আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। অবশ্য এর সাথে সাথেই অন্যান্য ওয়েস্টার্ন পিসও রেকর্ডে শুনেছি – ছোটবেলায় একটা খেলনা গ্রামাফোন পেয়েছিলাম, তা দিয়েই ওয়ালজ, মার্চ এইসব শুনেছি। স্কুলে পড়তে পড়তেই বেটোভেন ছাড়াও চাইকোভস্কি, ভোর্জাক – এদের কাজের সাথে আমার পরিচিতি হয়। তবে এটা ঠিক, এখন যেভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ, ডেডিকেটেডলি মনঃসংযোগ করে থাকতে পারি, সেটা একবারে হয়নি, ধীরে ধীরে হয়েছে। আসলে যে কোনো শিল্পের রস গ্রহণ করাটাও তো একটা বিরাট ক্রিয়েটিভ ব্যাপার – তাই ইউ হ্যাভ টু গিভ ইয়োর টাইম।

প্রশ্নঃ এ প্রসঙ্গেই জিজ্ঞেস করি, আপনি বারবার স্কোর (স্বরলিপি) হাতে নিয়ে শোনার কথা বলতেন[5]। স্কোর সহ বা স্কোর ছাড়া শোনার মধ্যে পার্থক্যটা কতটা?

সত্যজিৎঃ কেউ যদি স্কোর পড়তে না পারে, তার মানে যে সে মিউজিকের রস নিতে পারবে না, ব্যাপারটা এরকম নয়। এক ভাবে এ জিনিসটা বোঝা যায় কন্ডাকটারের[6] মাধ্যমে, কেউ যদি স্কোর পড়তে না জানেন, তিনি কণ্ডাক্ট করতে পারবেন না স্বাভাবিক ভাবেই। আবার, যে কন্ডাকটার স্কোর হাতে কন্ডাক্ট করেন, তিনি যেমন দক্ষ এবং সিরিয়াস শিল্পী – তেমনই, যিনি স্কোর পড়ে পুরোটা মাথায় নিয়ে নিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ – যেমন Furtwangler, Karajan[7]। শ্রোতার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা একই – যিনি স্কোর পড়তে পারেন না, তিনি অ্যামেচার, প্রথম স্তরের শ্রোতা। এরপরের স্তরটা আসে, যখন কেউ শুনতে শুনতে মিউজিককের অনেকগুলো লাইন অনুসরণ করতে পারেন, সুক্ষ্ম জায়গাগুলো – হারমনি[8], পলিফনি[9] – বারবার শুনতে শুনতে বুঝতে পারেন। এই স্তরটা দীর্ঘদিন চলে; তারপর হঠাৎ করে একদিন বোঝা যায়, স্বরলিপিটা তোমার মগজে ঢুকে গেচ্ছে। সেখানে তুমি শ্রেষ্ঠ, নিবিড় শ্রোতা হয়ে উঠেছ।

প্রশ্নঃ আচ্ছা, আমরা এবার আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। ছবি বানাবার সময় প্রাথমিক স্তর থেকে সঙ্গীতের কাঠামো আপনাকে কতটা অনুপ্রেরণা দেয়?

সত্যজিৎঃ প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমার ক্ষেত্রে এই সাংগীতিক অনুপ্রেরণার জায়গাটা গোটাটাই প্রায় ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের সুত্র ধরে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মিউজিকের প্রসঙ্গটা এখানে আসছে না; কারণ ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল যেরকম নিঁখুত ভাবে কনসার্টের আগে থেকেই কম্পোজ করে নেওয়া থাকে, যার ফলে এখানে ‘সময়’ জিনিসটা সবচেয়ে জরুরী হয়ে ওঠে। আর আগেই বলেছি, ফিল্মের ক্ষেত্রেও সময় জিনিসটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, বেশীরভাগ অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রেই সময় জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকে মূলত পাঠক/দর্শক/শ্রোতার উপরে। কোনো পেইণ্টিং বা ফটোগ্রাফের সামনে, মিউজিয়ামে স্কাল্পচারের সামনে তুমি যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। তুমি একটা বই নিয়ে কয়েকটা পাতা পড়তে পারো, তারপর রেখে দিতে পারো – শুরু থেকে পড়তে পারও, কয়েক পাতা বাদ দিতে পারো – পুরো জিনিসটাই তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকছে[10]। আর তুমি যদি একটানাও পড়ো, একপাতা পড়তে তোমার যে সময়ের অভিজ্ঞতা, সেটা কখনোই আরেকজনের সাথে মিলবে না। কিন্তু তুমি যদি কোনো ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিক শুনতে কনসার্ট হলে যাও তোমাকে গোটা জিনিসটা একটানা, নির্দিষ্ট একটা সময়েই শুনতে হবে। তোমার ইচ্ছেমতো সুরের কোনো ফ্রেজ সেখানে রিপিট হবে না বা বাদ পড়বে না। ফিল্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় তাই। ফিল্ম দেখার সময়, মিউজিকের কম্পোজিশনের মতই, গোটা জিনিসটা আগে থেকে রেকর্ডেড হয়ে থাকে, যার ফলে শিল্পীই সময়ের ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। আমি তোমাকে বলতে পারি – মিউজিক নিয়ে প্রথম যে বইটা আমি পড়ি – বিগিনার্সদের জন্য যেটা প্রায় বাইবেলের মত – ডোনাল্ড ফ্রান্সিস টোভে’র বই এসেস ইন মিউজিকাল অ্যানালিসিস।[11] সেখানে টোভে বারবার বলছেন, কেউ যদি সঙ্গীতের কোনো টার্মিনোলজি ব্যবহার করতে গিয়ে বিষয়টাকে কোনো ফ্ল্যাট, দ্বিমাত্রিক মানচিত্রের মত করে ব্যাখ্যা করে, তাহলে সেটা ভুল – কারণ সংগীত একমাত্র সময়ের অভিজ্ঞতায় বিস্তৃতি লাভ করে। তাই এই সময়ের ক্ষেত্রে সংগীত এবং ফিল্ম – এর ভীষণ আত্মীয়তা। আর একটাও বিষয় – ধরো এই পলিফোনির ব্যাপারটা। এখানেও আমার মনে হয়, ইন্ডিয়ান মিউজিকের বদলে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের দিকে তাকালেই আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যেমন সাধারণত হারমনি পলিফনি জিনিসটা আপাত ভাবে হয়না, কিন্তু একটু ভাবলে দেখবে সেটা হয়, কারণ তানপুরা আর তবলাও, একটা নির্দিষ্ট সুরে বাজে। তার সাথে গলা বা যে কোনো যন্ত্রের সুর গেলে স্বাভাবিক ভাবেই হারমনি তৈরী হবে। কিন্তু ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকালে বিষয়টা শুরু থেকেই পলিফনি, চার বা তার কম লাইনে সাধারণত কেউ সংগীত লেখেন না (সোলো পিয়ানো পিস বাদ দিয়ে)। এই ব্যাপারটা ভীষণ ফিল্মের সঙ্গে মেলে – ফিল্মে একই সঙ্গে ইমেজ-সাউন্ড তো যায়ই, তার সাথে ইমেজেরও নানান স্তর – ধরো ব্যাক-মিড-ফোর গ্রাউন্ড[12], মিঁজসিনে[13]র ক্ষণিকের বদল, যদি রং আসে তার নিজস্ব একটা মাত্রা, চরিত্রের নানান তাৎক্ষণিক শেডস – আর এর সাথে সাউন্ড যোগ করলে তো কথাই নেই – সাধারণ সাউন্ড এফেক্ট, সংলাপ, আবহ। এছাড়াও হাজারটা দৃশ্য এবং শ্রাব্য ডিটেইল। এই গোটা ব্যাপারটা ভীষণ একটা এগারো বারো লাইনের সিম্ফনির মতো, যেখানে এগারো/বারোটা লাইন একইসাথে বেজে প্রতিমূহুর্তে একটা মিশ্র অভিজ্ঞতা তৈরী করছে, আলাদা আলাদা করে বিষয়গুলোর গুরুত্ব নেই, একসাথে হলে তবেই জিনিসটার রস নেওয়া যাচ্ছে। ফিল্মের ক্ষেত্রেও, যে কোনো মূহুর্তেই এই এতগুলো ব্যাপার একসাথে ঘটে – ফলে সঙ্গীতের মত করে ভাবতে পারলে ফিল্মের এই পলিফোনিক ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে খুব সুবিধে হয়[14]। আর সঙ্গীতের মাধ্যমে ভাবার অভ্যেস আমার শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই হয়ে গেছিল, যার ফলে আমার কাছে ফিল্মের ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছিল।

টিপিক্যাল সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার ছবি। এতগুলো যন্ত্রে এত বিচিত্র সুর একত্রে বেজে মিশ্র পলিফনি তৈরী করে

প্রশ্নঃ আপনার কথা শুনতে শুনতে একটা কথা মনে হচ্ছিল – সময়ের ব্যাপারটা নিয়ে – আমাদের আধুনিক প্রযুক্তিতে তো আমরা যখন মোবাইল ফোনে মিউজিক শুনছি তখন কোনো নির্দিষ্ট একটা ফ্রেজ, বা সুরের লাইন আমরা যতবার খুশি শুনতে পারি। মাঝখান থেকে কেটে দেওয়া যায়, পজ করে দেওয়া যায় – এমনকী এ জিনিসটা ফিল্মের ক্ষেত্রেও প্রায় তাই। ডিভিডি থেকে দেখতে, বা হাল আমলে কম্পিউটারে ডাউনলোড করে দেখতে কেউ ইচ্ছে করলে ফিল্মের যে কোনো অংশ তো আলাদা করে দেখতে পারে।

সত্যজিৎঃ আমার মনে হয় এটা অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে বেশী জরুরী – বারবার দেখতে গেলে পজ করা, আবার চালানো, রিপিট করা, এগুলো দরকার হয়। প্রথমবার দেখা বা শোনার জন্য এটা জরুরী নয় বোধহয়। তুমি নিজের ইচ্ছেমতো থামিয়ে, রিপিট করে কোনো রেকর্ড শুনতেই পারো, কিন্তু তাতে করে সঙ্গীতের ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে। ফিল্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। অ্যানালিসিস করা ছাড়া যদি তুমি অকারণে কোনো একটা অংশ বারবার চালাতে থাকো, গোটা ইম্প্রেশনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। দেখো, সে তো আমাদের আমলেও গ্রামাফোন রেকর্ডে চাইলে থামানো যেত, বা মাঝখান থেকে চালানো যেত। সিনেমার অনেক স্কলার যেমন ব্যক্তিগতভাবে স্পেশাল অ্যানালিসিসের প্রজেক্টর ব্যবহার করতেন শুনেছি[15], আইজেনস্টাইন, ভের্তভ এঁদের এত কম দৈর্ঘ্যের শট গুলোকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয় না হলে। তাই এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তির খুব একটা পার্থক্য নেই। আর পজ, রিপিট এগুলো তোমার হাতে থাকলেও মূলগত ভাবে সময়ের নিয়ন্ত্রণটা শিল্পীর হাতেই থাকে। কীভাবে? ভেবে দেখো, একটা বইয়ের একটা শব্দ তুমি কতক্ষণে পড়বে সেটা তোমার হাতে, কিন্তু ফিল্ম বা মিউজিকের এক মিনিট, এক মিনিটই – এটা ইউনিভার্সালি এক মিনিট।

প্রশ্নঃ হ্যাঁ এটা ঠিক। কিন্তু আপনি আরেকটু বলুন – এই প্রাথমিক স্তর থেকে আপনি ফিল্মের ক্ষেত্রে কীভাবে আইডিয়াগুলো মিউজিকালি ডেভেলপ করছেন?

সত্যজিৎঃ সংগীতের প্রাথমিক কাঠামোটা নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর – একটা উলম্ব, আরেকটা আনুভূমিক। গ্রাফের মত করে বিষয়টা ভাবো – উলম্ব হল সুর, মেলডি; আর আনুভূমিক হল ছন্দ, রিদম। ফিল্মের ক্ষেত্রেও এই দুটো দিক একদম এক। কিন্তু পার্থক্যটাও এখানে, সংগীতের মত অঙ্কের নিয়মে ফিল্মের ছন্দ ক্যালকুলেট করা যায় না। তাই এখানেই, অঙ্কের যুক্তির বদলে অনুভব, ইম্প্রেশনের প্রয়োজন পড়ে। অবশ্যই আইজেনস্টাইনের ছবির কথা জানি, ওনার প্রবন্ধেও উনি দেখিয়েছেন কীভাবে চাইলে ফিল্মেও গাণিতিক ভাবে ছন্দ ক্যালকুলেট করা যায়[16]। কিন্তু আমি শুধুমাত্র আইজেনস্টাইন ঘরানার ছবির কথা বলছি না – বরং যে কোনো ছবি – সেখানে এই ছন্দের অনুভবটা খুব জরুরী। আর আমার মনে হয়, ফিল্মের ছন্দ গাণিতিক হলে তাও সহজ হত, সেটা না হয়েই বরং বিষয়টা আরও জটিল হয়ে যায়[17]। মিউজিকের উলম্ব দিকটা – মেলডি – এটাকে খানিকটা ফিল্মের গল্পের সাথে তুলনা করা যায়। গল্প বা নির্দিষ্ট কোনো আইডিয়া – ধরো মোৎজার্টের ৪০নং সিম্ফনি শুরু হচ্ছে (গেয়ে দেখালেন) – এই প্রথম ফ্রেজটা একটা আইডিয়া – ফিল্মে এর ইক্যুইভালেন্ট হতে পারে – একটা লোক কোনো একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, ক্যামেরা তাকে ফলো করছে। ওখানে দুটো ফ্রেজ এরকম (আবার গেয়ে দেখালেন)

মোৎজার্টের ৪০ নং সিম্ফনির (পিয়ানো অ্যারেঞ্জমেন্ট) প্রথম দুটো ফ্রেজ।

প্রথম লাইনে প্রথম ফ্রেজ, দ্বিতীয় লাইনে দ্বিতীয় ফ্রেজ

(যাঁরা এ সুরের সাথে অপরিচিত, সলিল চৌধুরীর অ্যাডাপ্টেশন ‘इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा / के मैं एक बादल आवारा’ গানের প্রথম দুই লাইন ভেবে নিন’)

আর ফিল্মে দেখা গেল হয়তো দুটো ছোট ইন্ট্রোডাকটারি সিকোয়েন্স, লোকটা হয়তো ছোট গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। বড় রাস্তায় পড়তে যে রেসোনেন্সের পার্থক্যটা হল, হুট করে সাউন্ডট্র্যাকে ক্যাওস বেড়ে গেল, ইমেজ অনেক অশান্ত, পলিফোনিক হয়ে গেল – এটাও একদম মিউজিকাল – হয়তো কোনো একক ইন্সট্রুমেন্টের কোনো থিম[18] রিপিট হচ্ছে অর্কেট্রায়[19]। এইদিকটা হল পুরোটাই মেলডির দিক, গ্রাফের উলম্ব রেখা। আর ছন্দ হল এখানে তোমার শটের দৈর্ঘ্য, কোথায় তুমি কাটছ, পাশাপাশি ক্লোজ আপ বা লং শটে কী ছন্দ তৈরী হচ্ছে। এটা আনুভূমিক রেখা, রিদম। কিন্তু এখানেও, শুরুতে যা বলছিলাম, একটা বিরাট পার্থক্য রয়েই যাচ্ছে। মোৎজার্টের এই যে দুটো ফ্রেজ – এর কোনো অর্থ, কোনো মিনিং নেই। সংগীত তোমাকে কিছু বলতে চায় না। এটা পুরোটাই বিমূর্ত, অ্যাবস্ট্রাকশন। কিন্তু ফিল্মের ক্ষেত্রে সমান্তরাল ভাবে একটা মিনিং তৈরী হয়, অর্থের দিকটা জরুরী। অনেকটা অপেরার মতো, যেখানে সুরের অ্যাবস্ট্রাকশনের সাথে মঞ্চের নাটক, লিব্রেত্তোর[20] অর্থ – এই সবকিছু মিশে যাচ্ছে। ফলে ফিল্মে, অনেকটা অপেরার মতই দর্শক মন দিয়ে কিছু দেখা বা শোনার বদলে শুধুই গল্পটা দেখতে, সেখান থেকে অর্থ খুঁজে বের করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রশ্নঃ আপনার এই পাশাপাশি দুটো উদাহরণ খুব ভালো হল, বুঝতে সুবিধে হল। আপনি প্লিজ বিষয়টা আরেকটু ইলাবরেট করবেন?

সত্যজিৎঃ আচ্ছা, আমাদের দুজনেরই ফ্যামিলিয়ার, এমন কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা যাক। বেটোভেনের ফিফথ সিম্ফোনি নাও, আর আমার প্রথম ছবি, পথের পাঁচালী, আমার মনে হয় অনেকেই এই দুটোর সাথে পরিচিত থাকবেন। প্রথমটায় বেটোভেন বিখ্যাত সেই চার নোটের মোটিফটা ব্যবহার করেছেন – জি-জি-জি-ই ফ্ল্যাট। আর এই পিসটার সবচেয়ে ইউনিক জিনিস, গোটা কাঠামোটাই প্রায় এই চারটে নোটের এই ছোট্ট হন্টেড ফ্রেজটা থেকে তৈরী। যাইহোক, এবার, এই চারটে নোট দুবার রিপিট হওয়ার পর, দেখবে একটা নিস্তব্ধতা আছে (স্কোর টেনে এনে দেখালেন)। এই পঞ্চম বার-এ, ‘এইটথ নোট’র মাথায় দেখো – নির্দেশ দেওয়া স্বাভাবিক ছন্দের বাইরে কন্ডাক্টর নিজের মতো সময় নেবেন। তাই প্রথম থিমের মূল অংশে যাওয়ার আগে খানিকক্ষণ সাইলেন্স থাকবে, আর সাইলেন্স থেকেই যেন মিউজিকটা শুরু হবে।

প্রথম দুটো ‘বার’ নিয়ে প্রথম ফ্রেজ, পরের তিনটে বার নিয়ে দ্বিতীয় ফ্রেজ।

দ্বিতীয় ফ্রেজ-র শেষ নোটের মাথায় বিরতির চিহ্ন, তারপর বিরতি থেকেই যেন পরের সুর শুরু হচ্ছে।

তাহলে কী হল? সুরের দাপুটে একটা ফ্রেজ, রেস্ট/সায়লেন্স, আবার সুর শুরু। এই একই জিনিস আমি পথের পাঁচালী’র ট্রেনের দৃশ্যে করার চেষ্টা করেছি। একদম ট্রেন আসার শটটার কথা ভাবো, আমরা ক্যামেরায় ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পেয়ে গেছি ফ্রেমে ট্রেন ঢুকে গেছে, অপু দুর্গা দেখতে পায়নি। ওরা চুপ করে বসেছিল, চকিতে উঠে দাঁড়াল (নীচে ছবি দ্রষ্টব্য)। এই উঠে দাঁড়ানোটা এতক্ষণের ধীর ছন্দের সাপেক্ষে একটা ধাক্কা যেন, হুট করে ওরা উঠল। অনেকটা, এই ফিফথ সিম্ফনি’র চার নোটের ফ্রেজের মত। এবার যেই ওরা উঠে দাঁড়াল, আমরা দূরে কিন্তু দেখছি ট্রেন ঢুকে গেছে, কিন্তু ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ক্যামেরা স্থির, ওরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এখানে আমি ভেবেছিলাম এই চারটে নোট রিপিট হচ্ছে, মানে ফ্রেজ ১ – ওরা উঠল, ফ্রেজ ২ – এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এইবার দেখবে, দুর্গা পিছন ঘুরে ট্রেনটা দেখতে পায়। দুর্গা পিছনে ফিরে, আমার মনে আছে প্রায় বাহাত্তরটা ফ্রেম আমরা পজ নিয়েছিলাম, (এখনকার হিসেবে তিন সেকেন্ড) – তারপরেই দুর্গা দৌড়াতে শুরু করে। এই পজ নেওয়াটা, যেটা বলছিলাম, ওখানকার ঐ সায়লেন্সের মত যেন। আর তারপরেই দৌড় – ঐ সায়লেন্স থেকে সুর শুরু হওয়ার মত, দৌড়টা শুরু হল। তাহলে সব মিলিয়ে, ওরা উঠে দাঁড়াল (ফ্রেজ ১), এদিক ওদিক দেখল (ফ্রেজ ২), দুর্গা ট্রেন দেখে থেমে গিয়ে ৭২ ফ্রেম পজ নিচ্ছে (নিস্তব্ধতা), দৌড় শুরু (মেলডি শুরু)। এভাবে, মিউজিকুয়ালি গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়।

অপু-দুর্গা উঠে দাঁড়াল, এদিক ওদিক দেখছে (ফ্রেজ ১, ২)

ট্রেনের দিকে তাকিয়ে। ৭২ ফ্রেমের (তিন সেকেন্ড) পজ। সায়লেন্স

দৌড় শুরু, যেন সায়লেন্স থেকে মিউজিক শুরু

প্রশ্নঃ অসামান্য ব্যাখ্যা করলেন আপনি। আচ্ছা আমার শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, এভাবে ফিল্মের কোনো নির্দিষ্ট অংশ কেটে নিয়ে তার মিউজিক্যালিটি ব্যাখ্যা করা তো যাচ্ছেই – কিন্তু গোটা ছবিটার সাপেক্ষে, গোটা ছবির কাঠামোর সাপেক্ষে সেটা কীভাবে কাজ করবে? শারদীয় পরিচয়’তে আপনার ‘ছবি ও গান’ নামের প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, যেখানে আপনি বলেছিলেন, ‘যখন প্রথম ফিল্ম করার ইচ্ছে মনে জাগত, তখন পাশ্চাত্য সংগীত ছিল আমার প্রধাণ আশ্রয় … তাই নিজের মনের দিকে যখন তাকাই, নিজের মনের গড়ন যখন বিচার করি, তখন বুঝতে পারি, সংগীতের মানবিক ও নাটক ফর্মের ওতপ্রোত হয়েই ফিল্মের সত্য আমার কাছে ধরা পড়েছিল’।

সত্যজিৎঃ হ্যাঁ একদমই। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার সেই দিনগুলো নিয়ে আমি অনেক জায়গাতে লিখেওছি। বরং তোমার প্রশ্নের প্রথম অংশটা নিয়ে কথা বলি। ধরো এই যে সিম্ফনির কথাটা বলছিলাম, এটা নিয়েই আবার ভাবো। ন্যাচেরালি, এটাকে কাঠামোর দিক থেকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। ধরো – এই পিসটার শুধু এক্সপোজিশনটুকু – প্রথমে এই চার নোটের মোটিফটা[21] দুবার হচ্ছে, এটা ফ্রেজ (১)। সেখান থেকে মেলডি তৈরী হল, ফ্রেজ (২)। মেলডিটা গিয়ে কালমিনেট করছে, করে ফ্রেজটা রিপিট হচ্ছে, আমরা (২) অংশেই আছি। ঠিক তারপরেই, ট্রানজিশন শুরু হচ্ছে, সেটা একটা নিজস্ব আলাদা তিনটে ফ্রেজ আছে (৩, ৪, ৫)। এবার, ফ্যানফেয়ারের (fanfare) মত রিপিট হচ্ছে মোটিফটা, ফ্রেঞ্চ হর্নে[22]। এটা ট্রানজিশনের কালমিনেশন, আমরা (৫) এই আছি। এবার সেকেন্ড থিম শুরু হচ্ছে, তার আবার নির্দিষ্ট দুটো ফ্রেজ (৬, ৭)। তারপর একটা ক্লোজিং ফ্রেজ (৮) দিয়ে এক্সপোজিশন পর্ব শেষ, ডেভেলপমেন্ট পর্ব শুরু। এই যে আটটা নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা ফ্রেজ, তার গাইডিং স্ট্রাকচার হিসেবে থাকছে প্রথম থিম (১-৫), দ্বিতীয় থিম (৬-৮)। মাত্র দুটো থিম, কিন্তু তার আলাদা আটখানা অংশ। আবার প্রথম-দ্বিতীয় থিম জুড়ে আবার আম্ব্রেলা স্ট্রাকচার, এক্সপোজিশন। এই কাঠামোটা[23] থেকে বুঝতে পারবে, আমরা যে

এতক্ষণ আটখানা ফ্রেজের কথা বললাম, তা গোটা একটা পিসের সামান্য একটা অংশ মাত্র। এই পিসের টাইমের হিসেবে বোধহয় এটা দেড় মিনিট – গোটা সিম্ফনিটা, ধরো প্রায় পঁচিশ মিনিটের কাছাকাছি। এবার, খুব সহজেই তুমি এটা ফিল্মের সাথে মেলাতে পারবে। ফিল্মে এরকম প্রতিটা আলাদা আলাদা ফ্রেজ তুলনা করা যায় এক একটা ছোট্ট দৃশ্যের ফ্রেজের সাথে। ধরো চারুলতার শুরুর দৃশ্য – চারু সেলাই করতে করতে উঠে গিয়ে ব্রজকে ডাকল। এটা প্রথম ফ্রেজ। এবার, ঐ শটেই, চারু ফিরে আসছে, মন্থর গতি, কাক দেখে হুস করে কাক তাড়ালো। এই অবধি ফ্রেজ (১) বলা চলে। এবার ঘরে ঢুকতেই, শট চেঞ্জে বিশেষ একটা প্যাটার্নে ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়, এটা ফ্রেজ (২) এর শুরু। এবার খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা, সায়লেন্সের মতো। এবার বইয়ের দিকে ঝুঁকল। এখান থেকে ফ্রেজ (৩) শুরু ধরতে পারি।

সেলাই করতে করতে ব্রজকে ডাকতে উঠছে (ফ্রেজ ১)

ব্রজকে ডেকে মন্থর গতিতে ফিরে আসছে, কাকের দিকে চোখ পড়ল (ফ্রেজ ১ এর শেষ)

শট চেঞ্জ করে ঘরে ঢুকতেই বিশেষ প্যাটার্নে ক্যামেরা ব্যবহার করা শুরু (ফ্রেজ ২ এর শুরু)

মিউজিকের সায়লেন্সের মত খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা

বই পড়তে শুরু করছে, ফ্রেজ ৩ এর শুরু

এভাবে, আলাদা আলাদা অ্যাকশন অনুযায়ী ইউনিটে ভেঙে ফিল্মের গোটা গতিটাকে ছোট ছোট ফ্রেজে ভেঙে ফেলা যায়। এবার তোমার চ্যালেঞ্জটা হল, একজন কম্পোজারের মতোই, এই ছোট ছোট ফ্রেজগুলোকে কীকরে গোটা ছবিটার স্ট্রাকচারের সাথে, বৃহত্তর কাঠামোর সাথে কানেক্ট করবে। একদম কম্পোজারের মত, কম্পোজার যেরকম একই সুর, কখনও সুরের আভাস, কখনও হারমনি, কখনও বা কর্ড রিপিট করেন – এখানেও তাই, আমাদের এক শট রিপিট করতে হয়, কোনো শটে আগের শটের দ্যোতনা তৈরী করতে হয়। কোথাও একই ঘটনা অন্যভাবে ঘটাতে হয়। চ্যালেঞ্জটা এই ছোটছোট সুত্র গুলোকে গাঁথুনিতে। এটাকে ঠিক করে গাঁথতে পারলে তবেই, একটা ভালো মিউজিকাল পিসের মত, তোমার ছবির কাঠামোটা ঠিক হয়। ফ্রেজ জুড়ে থিম, থিম জুড়ে এক্সপোজিশন, এক্সপোজিশনের সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি জুড়ে একটা মুভমেন্ট, একটা মুভমেন্টের সাথে অন্যান্য মুভমেন্ট জুড়ে গোটা একটা মিউজিকাল পিস (ফ্লোচার্ট দ্রষ্টব্য)। ফিল্মেও, ব্যাপারটা প্রায় তাই।

প্রশ্নঃ চারুলতার প্রসঙ্গ তুললেন বলেই বলছি, এ বিষয়ে আপনি বারবার চরিত্রের কথা বলেন, মানে কীভাবে এখানে চারটে চরিত্র চারটে যন্ত্রের মত করে বেজে উঠে চেম্বার পিস[24] তৈরী হয়। চরিত্রের ব্যাপার টা দিয়ে কীকরে বোঝা যায়, এটা একটু ব্যখ্যা করে বলবেন কী?

সত্যজিৎঃ দুটোই – মানে এই যে আমি ফ্রেজের কথা বললাম, এটা ভীষণই চরিত্রের সাথে সংযুক্ত। তবে, শুরুতে যেমন বলছিলাম, ফিল্মের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো যেহেতু তাত্ত্বিকভাবে নির্দিষ্ট নয়, তাই এভাবে বলা যায় না যে চরিত্র ইজ ইক্যুয়াল টু যন্ত্র। আবারও, এটা তোমার অনুভব। চারুলতার ব্যাপার টা নিয়ে আমি একবার আমার বন্ধু আদি গজদারের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম, ও বোধহয় ছেপে বেরও করেছিল সেটা[25]। আমার নিজের এখন ভাবতে গেলে মনে হয়, চরিত্রকে মিউজিক্যালি ব্যবহার করার ব্যাপারটা[26] আমি বোধহয় সবচেয়ে সাকসেসফুললি করতে পেরেছিলাম আমার নিজের গল্প গুলোতে – কাঞ্চনজঙ্ঘা, নায়ক, বা কখনও অরণ্যের দিনরাত্রি, সেটা সুনীলের গল্প হলেও। আমি আগে বলেইছিলাম, অরণ্যের দিনরাত্রি করে আমার ভীষণ তৃপ্তি হয়েছিল, যদিও ছবিটা এখানে বাঙালীরা দেখেনি। ছবিটার মূল আকর্ষণ ছিল আমার কাছে, তার সাংগীতিক কাঠামোটা – বলা চলে আমি ছবিটা করেইছিলাম সঙ্গীতের বিশেষ একটি ফর্ম, ‘ফিউগ’[27], তাকে ফিল্মে এক্সপ্লোর করার জন্য[28]। এটা একদম চরিত্র ধরে ধরে, বাখের ফিউগ ধরো – যেভাবে একের পর এক-দুই, তারপর এক-দুই-তিন, তারপর এক-দুই-তিন-চার এভাবে বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত একটা পলিফনি হয়, একদম মিউজিকাল লাইন আর চরিত্রকে ইক্যুয়াল করে দিয়ে। যাইহোক, তবে আমি সবচেয়ে স্বস্তি পেয়েছি নিজের গল্প নিয়ে ছবি করতে গিয়ে[29], কারণ সেখানে আমার কোনো জবাবদিহির দায় ছিল না। আর এখানে গল্পের চেয়েও, চরিত্রগুলোর ব্যাঞ্জনা আমায় বেশী আগ্রহী করে তুলেছিল, সেটা অবশ্য তিনটে ছবির জন্যই সত্যি। একটা গোটা ছবির সমস্ত চরিত্রের মিউজিক্যাল ব্যবহার নিয়ে তো এখানে বিশদে ব্যাখ্যা সম্ভব না, তার জন্য একটা আলাদা গোটা সাক্ষাৎকার বা প্রবন্ধ লাগবে মনে হয়। তবে, এইটুকু বলতে পারি, ফিল্মের চরিত্রগুলো সঙ্গীতের যন্ত্র বা থিম – এই দুই হিসেবেই ব্যবহার করা যায়। সবছবিতেই কমবেশী তাই, তবে ধরো – সবচেয়ে সোজা এটা বোঝা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা র একটা উদাহরণে। এমনিতেই কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার নিজের বিচারে ভীষণ মিউজিকাল ছবি, কারণ এতগুলো চরিত্র এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আমার যদি সংগীতে হাতেখড়ি না থাকত, তাহলে ঠিক করে সাজাতেই পারতাম না। কখন কোন চরিত্র আসবে, কোন চরিত্রের থিম বিস্তৃতি পাবে, এসব সংগীতের কাঠামো খানিকটা সচেতন ভাবেই ভেবে করা। আর তোমার নিশ্চই মনে আছে, ছবিতে মণীষার যে বড়লোক পাণিপ্রার্থী – প্রণব ব্যানার্জী, সেই চরিত্রটা। শুরু থেকেই আমার কল্পনায় ছিল, ছবিতে সবচেয়ে বড়লোক আর সবচেয়ে গরীব যে দুটো চরিত্র, তাদের প্রায় সারাক্ষণ একসাথে রাখব, যাতে করে বৈষম্যটা সবসময় সুক্ষ্মভাবে ছবির তলায় তলায় থাকে। এখন এই আইডিয়া থেকেই দেখবে, পাহাড়ী ভিখিরী ছেলেটা প্রায় সারাক্ষণ ব্যানার্জীর পায়ে পায়ে ঘোরে। এবার – এর একটা সরাসরি সিম্ফনিক তুলনা করা যায় – সিম্ফনি শোনার অভিজ্ঞতা থাকলেই শুনবে, মূল থিমের সাথে করে অনেক সময় একটা ছোট সুরের ফ্রেজ, সেটা হয়তো সাবথিম, মা মূল থিমেরই কোনো অংশ – বা সেটা হয়তো মেলডিতে স্পষ্ট ভাবেই নেইই, হারমনিতে আছে কাউন্টারপয়েন্ট[30] হিসেবে, – এরকম সুর জুড়ে দেওয়া থাকে। সেই সুরটা মেলডির তলায় তলায় ডেভেলপড হয় – বিশেষ চারিত্রিক বদল হয় না তার, কিন্তু গোটা সিম্ফনি জুড়েই সেটা থেকে যায়। কখনও শেষ লগ্নে দেখা গেল, হয়তো কোনো নাটকীয় রূপ পেল, নাও পেতে পারে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় দুটো চরিত্র পাশাপাশি রাখার সময় আমার একেবারে এই জিনিসটা মাথায় ছিল, যার ফলে প্রায় কাউন্টারপয়েন্ট হিসেবেই আমি ব্যানার্জী আর ভিখিরী ছেলেটাকে পাশাপাশি রেখে গেছিলাম। এর অবশ্যম্ভাবী সামাজিক ব্যাখ্যা তো আছেই, কিন্তু আমার কাছে এই ফর্মাল সুষম্যটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমার মনে হয় ছেলেটাকে এমনি গল্পে রাখার চেয়ে ব্যানার্জীর পাশে রাখাতেই বিষয়টা ফুটেছে ভালো। তাই এই জিনিসটা একদম অর্গ্যানিক ভাবে, বিষয়বস্তু থেকেই গড়ে উঠেছে, ব্যানার্জীর থিমের সাথে কাউন্টারপয়েন্টে ভিখিরী ছেলেটা। আগেই তোমায় বলেছি, কীভাবে ফিল্মে প্রায় সারাক্ষণ পলিফনি হয় – এটা ভেবেই শেষে আমি ছেলেটার থিমটাকে কাউন্টারপয়েন্ট থেকে তুলে নিয়ে তাকেই প্রধাণ মেলডি করে দিই – ব্যানার্জী ছেলেটাকে চকলেটটা দিয়ে গল্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছেলেটার গানটাই আকাশবাতার জুড়ে বাজতে থাকে। পলিফোনির হিসেবে একটা শিফটও হয়, দৃশ্য থেকে শব্দে চলে যায় বিষয়টা। মূল মেলডির কাউন্টারপয়েন্টকে ধরে শেষে সেই সুরটাকেই প্রধাণ করে দেওয়া – এগুলো একদম সোনাটা ফর্মে[31] পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সুরকারেরা করেছেন। বেটোভেনের সিক্সথ সিম্ফনি, ব্রাহমসের চারটে সিম্ফনিতেই – আরও কত।

ছবির শুরু থেকেই ভিখিরী বাচ্চা ছেলেটা ব্যানার্জীর পায়ে পায়ে ঘোরে (কাউন্টারপয়েন্ট)

ছবির শেষে এই প্রধাণ মেলডি হয়ে যায়

প্রশ্নঃ আচ্ছা, আমরা জানি, মিউজিকে সোনাটা ফর্মের কথা, সেটা দিয়ে, কাঠামোটা খানিকটা ফর্মুলেইক, খানিকটা ছাঁচে ফেলে দেওয়ার ব্যাপার আছে। ফিল্মের ক্ষেত্রেও কী ব্যাপার টা তাই?

সত্যজিৎঃ না কক্ষনো না। আর মিউজিকের ক্ষেত্রেও ফর্ম কখনও ফর্মুলা না। সবসময় ফর্ম আর ফর্মুলা আলাদা, যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই। যদি এটা কোনো রিজিড ফর্মুলাই হত, আগে থেকে তৈরী করা ছাঁচে মেলডির লাইন ফেলে দিলেই যদি ব্যাপারটা হয়ে এত তাহলে আর শিল্পীদের প্রয়োজন পড়ত না সুর সৃষ্টির জন্য, তোমার এই একালের যন্ত্র দিয়েই বিষয়টা সেরে ফেলা যেন। এই যে ধরো আমি ফিফথ সিম্ফনি আর পথের পাঁচালী বা চারুলতা নিয়ে কথা বলছিলাম – এর একটারও ফর্ম আরেকটার সাথে হুবহু এক না। বেটোভেনের দুটো পাশাপাশি সিম্ফনি রেখে দেখো – হয়তো দুটোই সোনাটা ফর্ম, বা আরও সোজা, ধরো থিম অ্যান্ড ভেরিয়েশন[32] ফর্ম – সেগুলোও – দুটো আলাদা মিউজিক কক্ষণো এক ফর্মের হয় না। নো টু পিসেস অফ মিউজিকস আর এলাইক। ব্যাপার টা শুধু আলাদা মেলডির জন্যই না, কাঠামোর ক্ষেত্রেও এক, কোনো দুটো মিউজিকাল পিস, তারা যদি দুজনেই এক কাঠামোর হয়, তাহলেও তারা কখনোই হুবহু এক না। আসলে ফর্ম জিনিসটা উদ্ভুত হয় সুরের উৎস থেকে। তাই ছাঁচে সুর ঢেলে দেওয়ার বদলে, সুরের চলনটাই কোনো নির্দিষ্ট মিউজিকাল পিস-এ নিজস্ব ছাঁচ বা ফর্ম তৈরী করে। কখনোই এটা পাত্রে জল ঢেলে দেওয়ার মত না যে জল যদি মেলডি হয়, যে পাত্রে ঢালবে, সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। বরং জল (মেলডি) নিজস্ব গতিতে পাত্রের আকার (ছাঁচ বা ফর্ম) নির্ধারণ করে। ফিল্মে ক্ষেত্রেও, বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে ভাবতে, তার ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটু একটু করে ‘ফর্ম’টা মাথার মধ্যে পরিষ্কার হতে থাকে। স্ক্রিপ্টের প্রথম ড্রাফটেই কখনও কাঠামো পরিষ্কার থাকে না, এটা একটা গ্র্যাজুয়াল, কন্টিনিউয়াস, অর্গ্যানিক প্রসেস। ছাঁচ হলে এত কিছুর দরকার থাকত? আর সবচেয়ে বড় কথা – ছাঁচ বা ফর্মুলা হলে কোনোদিনই সংগীতে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে ফর্ম পরিবর্তন হত না। সংগীতের ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল থেকে রোম্যান্টিক যুগে পরিবর্তনের ব্যাপারটা তো শুধুমাত্র মেলডিক লাইনের ধরণ দিয়ে বোঝা যায় না, বরং সোনাটা ফর্মের পরিবর্তন দিয়ে বোঝা যায়। বেটোফেন থার্ড সিম্ফনিতে প্রথম ডেভেলপমেন্ট পর্বে নতুন একটা থিম যোগ করলেন, যেটা বৈপ্লবিক – এর আগে সংগীতের ইতিহাসে কখনও যা হয়নি। সোনাটা ফর্মের কনভেনশনই এটা বলত, এক্সপোজিশনের বাইরে কোনো থিম আনা যাবে না। এক্সপোজিশনেই সব থিম বলে দিয়ে সেটা থেকেই বাকি পিসে যা করার করতে হবে। বেটোভেন ওঁর তৃতীয় সিম্ফনিতেই সেটা মানলেন না, ডেভেলপমেন্ট পর্বে নতুন থিম এসে হাজির হল – এ যেন কতকটা ফিল্মের অর্ধেক হয়ে যাবার পর নতুন চরিত্র নিয়ে আসার মত, – আর বাকি ফিল্মে সেই যদি প্রধাণ চরিত্র হয়ে যায়। এই জিনিসগুলো সম্ভব, কারণ ফর্ম জিনিসটা মেলডি থেকে, বিষয়বস্তু থেকেই উদ্ভুত হয়। নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। আর সেই জন্যই, দু ক্ষেত্রেই, এই কাঠামোটা অনুভব করার জিনিস, বারবার একটা পিস শুনে শুনে মনের মধ্যে সময়ের সাপেক্ষে চলনটা বুঝতে পারার জিনিস। তোমাকে ঐ কাঠামোটার সাথে বাঁচতে হবে, তাকে নিজের মত বড় হতে দিতে হবে। ছাঁচে ফেলে দিলে কিছুই হবে না।

প্রশ্নঃ আচ্ছা আপনি সঙ্গীতের ইতিহাসে যুগপরিবর্তনের কথা বলছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাস আর ফিল্মের ইতিহাসে এ নিয়ে কোনো প্যারালাল টানা যায়?

সত্যজিৎঃ (খানিক ভেবে) … না। মানে এ ব্যাপার টা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু প্রথমত তুমি প্যারালালা টানতেই পারবে না, কারণ সঙ্গীতের ইতিহাস যেখানে এক হাজারেরও বেশী বছরের পুরোনো, সিনেমা তো এই সেদিনের ব্যাপার , একশো বছর মাত্র। আর যদি শুধু সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়েই কথা বলি, আমার মনে হয় না বারোক[33] যুগ বা তার আগের যুগের মিউজিকের সাথে আমি যা বলছি, সেটা খুব একটা কিছু মেলে। মোটামুটি হায়ডেনের পর, মোৎজার্ট থেকে, বিশেষ করে বেটোভেনে এসে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিক ড্রামাটিক হতে শুরু করে[34]। বারোক যুগে, ধরো বাখের সময় যে মূল সমস্যাটা ছিল, পিয়ানো জিনিসটা ছিল না, কীবোর্ড ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে যেটা ব্যবহৃত হত, হার্পসিকর্ড, সেখানে কী চেঞ্জ করা যেত না, ডায়নামিক্স[35] ছিল না যন্ত্রটার। বেটোভেন শুরু থেকেই ড্রামাটিকালি পিয়ানিসিমো (খুব আলতো, মৃদু স্বর) আর ফর্টিসিমো (জোরালো, তীব্র স্বর) কায়দায় পিয়ানো বাজাতে শুরু করেন। এ ব্যাপারটা বাখের ওয়েল টেম্পার্ড ক্ল্যাভিয়ার আর বেটোভেনের পিয়ানো সোনাটা পাশাপাশি রেখে দেখলেই বুঝতে পারবে। দুটোই আলাদা আলাদা ভাবে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বেটোভেনের মিউজিকে ডায়নামিক্স এলো, নাটক এলো, নানান মাত্রা এলো। বলা যায়, সংগীত মানবিক হল অনেক, নাটকীয় হল। এই দিকটা ভীষণ ফিল্মের সাথে মেলে বলে আমার মনে হয়। তুমি যদি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকালের এই পঞ্চাশ ষাট বছর নাও – মোৎজার্ট, বেটোভেন, শ্যুবার্ট, শ্যুমান, মেন্ডেলসন, – অন্তত ব্রাহমস পর্যন্ত, এই জিনিসগুলো পর্যায়ক্রমে ডেভেলপ করেছে – প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে সোনাটা ফর্ম ব্যবহার করেছেন, ফর্মটা নিজের মত করে পরিণত হয়েছে। এমনকি পরের দিকে প্রোকোফিয়েফ, শস্তকভিৎসের মিউজিকেও আমি এ জিনিসটা পাই। এবার, মোৎজার্ট আর ব্রাহমস পরপর শুনলে যে পার্থক্যটা হয়, মজার ব্যাপার , ফিল্মের ক্ষেত্রে আমি গ্রিফিথ আর আইজেনস্টাইন পাশাপাশি দেখেলেই সেই মজাটা পাই। সিনেমার ক্ষেত্রে প্যারালালি ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে – রাফলি, আইজেনস্টাইনকে, পুদোভকিনকে লেট বেটোভেন বা ব্রাহমসের সাথে তুলনা করা যায়। ফোর্ড বা হিচককের ম্যাচিওর ছবিও ভীষণ জটিল সিম্ফোনিক স্ট্রাকচারের মত। কিন্তু এই ব্যাপার গুলো আমার আন্দাজ, ঐতিহাসিক ভাবে তো বলা যায় না ঠিক – এটা নিয়ে ঠিকঠাক গবেষণা দরকার।

প্রশ্নঃ সোনাটা ফর্মের টেকনিয়াল প্রয়োগে ফিল্মে যে সম্ভাবনাগুলো থাকে, সেটা একটু বলবেন?

সত্যজিৎঃ আগেই তো বলছিলাম, বেটোভেনের সময় থেকে মিউজিক নাটকীয় হয়ে যায়। এখানে, ফ্রেজ জুড়ে জুড়ে স্ট্রাকচার নির্মাণের প্রসঙ্গটা ছাড়াও আর একটা খুব জরুরী ব্যাপার আছে, সেটা হল ‘কী চেঞ্জ’ করে মডিউলেশন। এই জিনিসটাও ভারতীয় সঙ্গীতে টেকনিকালি নেই, কারণ তুমি যদি সি স্কেলে শুরু করো, তাহলে তোমায় সি তেই গোটা সময়টা থাকতে হবে। অফ কোর্স, একই আসরে একটানা গাইতে গাইতে রাগ পরিবর্তনের সাথে এটা কিছুটা মেলে, উস্তাদ আমীর খাঁ যেটা করতেন। কিন্তু বেটোভেনের কোনো পিস-এ, ধরা যাক সোনাটা ফর্মের নিয়ম অনুযায়ীই, এক্সপোজিশনের দুটো থিম আলাদা আলাদা ‘কী’তে হয়। প্রথমটা, যদি সি মেজরে হয়, দ্বিতীয়টা হয়তো হবে ই মাইনর। তাই এই একটা স্কেল থেকে আরেকটা স্কেলে যে মডিউলেশনটা হয়, এটা ভীষণ ফিল্মের মুড চেঞ্জের সাথে মেলে। এবার, সোনাটা ফর্মের বেসিক স্ট্রাকচারটা যেমন – ইন্ট্রো-এক্সপোজিশন-ডেভেলপমেন্ট-রিক্যাপিচুলেশন-কোডা[36] – তেমনই ফিল্মে সূচনা, তারপর কনফ্লিক্ট, তারপর তার রেজ্যোলুশন – রাফলি এভাবে বিষয়টাকে দেখা যায়। চারুলতা ধরো – প্রথমে চারুর নিজস্ব জগত, তার নানান মাত্রা, অমলকে এনে কনক্লিক্ট হল – শেষমেশ একভাবে রেজ্যোলুশন। এবার, মিউজিকে যেমন এক্সপোজিশনে আলাদা স্কেলের দুটো থিম তুমি ডেভেলপমেন্ট পর্বে নিয়ে গিয়ে খেলা করছ, হয়তো মেজর থেকে মাইনর, তারপর মাইনর থেকে অন্য একটা মাইনর, আবার হয়তো মেজরে ফেরা, – এইগোটা খেলাটার সাথে ফিল্মের মুড চেঞ্জের ব্যাপারটা ভীষণ মেলে[37]। নাটকটা এই ব্যাপারটার উপরেই নির্ভর করে। ফোর্ডের স্টেজকোচ, বাপরে বাপ – ঐ ছবিতেই কী মারাত্মক ভাবে উনি এই চেঞ্জগুলো করেছেন। আসলে মুড চেঞ্জ করার ব্যাপারটায়, ফিল্মের আদিযুগ থেকে, শব্দ আসার পরেই ডিরেক্টরেরা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করতে শুরু করেন। মিউজিক দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিলে এই মডিউলেশনটা ভালো বোঝা যায় – কিন্তু মিউজিক ছাড়াও মডিউলেশন করা যায়। আমার কাছে এটা চ্যালেঞ্জ – যত আমি এগিয়েছি, বিশেষ করে শহরের ছবিতে তত কম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করে এগুলো করতে চেয়েছি[38]। প্রতিদন্দ্বী বা জন অরণ্য–র পাশে তুমি পথের পাঁচালী রাখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ব্যাপারটা কতটা আলাদা। বার্গম্যানের ছবিতে আমি দেখেছি, মিউজিক ছাড়াই মডিউলেশন করতেন। হাল আমলে, ধরো ঐ ছেলেটা, মাইকেল হ্যানেকে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে – ওর ছবিতে আমি ভীষণ ঠান্ডা অথচ সুক্ষ্ম মিউজিকাল স্ট্রাকচার পাই।

প্রশ্নঃ শেষ প্রশ্ন করব, যেটা আমায় অনেকদিন ভাবিয়েছে। সাইলেন্ট ছবি আর সাউন্ড ছবির মধ্যে কী এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারের পার্থক্য হয় কিছু?

সত্যজিৎঃ ওরেবাবা, এ তো মোক্ষম প্রশ্ন। বিরাট, বিরাট পার্থক্য। সায়লেন্ট ছবি মিউজিক্যালি অনেক পিওর, – সেখানে যেহেতু সংলাপ নেই, তাই স্ট্রাকচারের ব্যাপারটা অনেক ভালো বোঝা যায়। ধরো ভের্তভের ছবি, ম্যান উইথ আ মুভি ক্যামেরা – ওটা মিউজিক ছাড়া আর কী? মিউজিকালি না ভাবলে ঐ ছবিটা কল্পনাই করা যায় না। সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম পিওর মিউজিক্যাল ফিল্ম বোধহয় ওটা। তারপরই আসবে আইজেন্সটাইনের, ইভান দ্য টেরিবল। আমি তো ছবিটা প্রথম দেখে দু-রাত্তির ঘুমাতে পারিনি। যদিও এটা সবাক ছবি – আইজেনস্টাইন সাউন্ডটাকে, ঐ যে বললাম পলিফোনি হিসেবে শুরু থেকেই ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। ওদিকে, গ্রিফিথ তো সরাসরি বেটোভেনের সিম্ফনি থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। এঁরা সবাই কমবেশী মিউজিকাল ছিলেন, সঙ্গীতের কাছাকাছি ছিলেন। আবার ধরো সাউন্ড আসার পরেও, হিচককের কাজে, সাইকো নিয়ে তো হিচকক নিজেই ডিটেকটিভের মার্ডার দৃশ্যে ভায়োলিন, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদির সাথে প্যারালাল টেনেছিলেন। এঁরা অনেকে মিউজিকের প্র্যাকটিশানারও ছিলেন – ধরো চ্যাপলিন যেরকম, নিজেই কম্পোজ করতেন। মাইকেল হ্যানেকে’র কথা বলছিলাম, ওর একটা কথা আমার খুব মজার লেগেছিল – ও পিয়ানিস্ট হতে চেয়ে পারেনি, কিন্তু সেই জন্যই চমৎকার ফিল্মমেকার হয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ আপনার আলোচনায় মনে হচ্ছে, সিনেমার ইতিহাসকে ফর্মের দিক থেকে গোটাটাই মিউজিক্যালি পড়া যায়। এক্ষেত্রে, আপনি যেহেতু এত মনোযোগী দর্শক আর শ্রোতা, আপনার কী মনে হয়, এই মিউজিক্যাল স্ট্রাকচারের ব্যতিক্রম কিছু নেই?

সত্যজিৎঃ দেখো – আমি তো তাত্ত্বিক বা পন্ডিত নই, আমি এভাবে কোনো সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, একটা ছবি যদি একবার দেখার পর, গল্পটা মাথায় নিয়ে নেওয়ার পরেও ভালো লাগতে থাকে, তাহলে বোধহয় অবচেতনে এই সাংগীতিক কাঠামোটা একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমবার একটা ছবি দেখে এটা বোঝা যায় না ঠিকই – কিন্তু ক্রমশঃ, ছন্দ, সুর এগুলো মাথায় বসতে থাকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, হ্যাঁ প্রায় সব ছবিই মিউজিক্যাল, কারণ যেহেতু ফান্ডামেন্টালি দুটো আর্ট ফ্যামিলিয়ার – দুটোরই ‘সময়’-এ একটা বিস্তৃতি আছে। বোথ এক্সিস্টস ইন টাইম। এবার সবাই ফিল্ম বানাবার সময় এটা নিয়ে সচেতন থাকেন কিনা জানি না। যেমন আমার ওজু’র ছবি দেখে মনে হয়েছে, ওর আত্মীয়তাটা যেন অনেকটা উপন্যাসের সাথে। ডেভিড লিনও তাই। কুরোসাওয়া আবার পুরো মিউজিক। এটা ম্যাটার করে – আমি যাঁদের নাম করছি তাঁরাও সচেতনে এটা ভাবতেন কিনা জানি না। তবে এই ক্লাসিক ছবিগুলো বারবার দেখে ওঁদের মিউজিকাল স্ট্রাকচার আমাকে ছবি বুঝতে সাহায্য করেছে খুবই। আর আজকাল বিষয়টা অবচেতনে এসে যায়, জোর করে আর ভাবতে হয় না। মিউজিক আর ফিল্ম – দুটোই কম্পোজ করা মূলগত ভাবে এক – কারণ দুটোর জন্যই একটা টাইম-ফ্রেম বেঁধে নিতে হয়। তারপর মেলডি, রিদম এগুলো তো আছেই। আমার মনে হয় সঙ্গীতের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার মধ্যে ছন্দ আর টেম্পোর (গতি) যে বোধটা তৈরী হয়েছিল, আর তার সাথে পলিফোনিক ভাবনা, সেটা আমায় ফিল্ম বানাতে ভীষণ হেল্প করে। কোনো গল্প নিয়ে ভাবতে গেলেই তার সম্ভাব্য সাংগীতিক কাঠামোটা আমার কল্পনায় আসতে শুরু করে। আমি নিজের কথা বলতে পারি, কোনো গল্পের মধ্যে যদি সাংগীতিক কাঠামোয় ঢেলে সাজানোর বিষয়টা আমি না অনুভব করতে পারি, তাহলে আমি সেই গল্প নিয়ে ফিল্ম করি না।

প্রশ্নঃ শেষ প্রশ্ন, আপনি যেহেতু বারবার এই সেন্সের কথা বলছেন, বোধের কথা বলছেন – এই বিষয়টা কী আপনার উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত মনে হয়? কারণ বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশীরভাগই এই পাড়ার ধারও মাড়ান না, অথচ ফিল্ম নিয়ে বিরাট কৌতুহল।

সত্যজিৎঃ (হো হো করে হাসি) না ভাই – হেরেডিটি থেকে কিস্যু হয় না। তুমি রাস্তা থেকে যে কোনো লোককে ধরে আনো, তাকে একটা মিউজিক চালিয়ে তাল দিতে বলো, সে ছন্দটা বুঝতে পারবে। সংগীতের বোধ না থাকলে এত লোক পুজোর ভাসানে নাচতে পারত? (হাসি) তাই ননমিউজিকাল পার্সন বলে কিছু হয় না। প্রায় সবাই সুর মনে রাখতে পারে, তাল দিতে পারে। হ্যাঁ, যেটা দরকার সেটা হল ঘষামাজা করা, নিরন্তর পরিশ্রম করে যাওয়া। আমার মনে হয় বাঙালীদের সমস্যা হেরেডিটিতে নয়, অলসতায়। জিনের ব্যাপারটা কোন ফ্যাক্টরই না, দরকার প্রতিদিনের পরিশ্রম। আর আমার ধারণা যে লোক এক ছবি বারবার দেখে, তারা অবচেতনে হলেও এই কাঠামোর ব্যাপারটা সেন্স করতে পারে। ছবি বানানোর জন্য তোমার শুধু দরকার, অবচেতনটাকে সচেতনে নিয়ে আসা। ব্যাস, তাহলেই হবে। ছোটবেলায় একটা চৈনিক প্রবাদ শুনেছিলাম, জিনিয়াস হল ১% ইন্সপিরেশন, আর ৯৯% পার্সপিরেশন। এই ঘাম আর পরিশ্রম, এর কোনো বিকল্প নেই। যে কেউ চাইলে যা খুশি করতে পারে। দরকার শুধু লেগে থাকা।

লেখকের কৈফিয়ৎঃ প্রায় বছর পাঁচ ছয় আগে, ২০১৪–১৫ নাগাদ, আমার যখন সতেরো বা আঠারো – সেই সময়ে হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়াকালীন স্কুলের একটা প্রজেক্ট লেখার ব্যাপার ছিল। ইংরেজীর প্রজেক্ট, নাম ছিল, Fictional Interview with Eminent Person. স্কুলের পড়াশোনায় মন তো বসত না কোনোদিনই, আর এগারো বারো ক্লাসে সায়েন্স নিয়ে ল্যাজেগোবরে হতে হতে আমার একমাত্র আশ্রয় ছিল সদ্য আবিষ্কৃত সিনেমার নতুন জগৎ। বিষয় চলচ্চিত্র, আমি যাকে বলি, সিনেফিল বাঙালীদের চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় পা দেওয়ার প্রথম চাবিকাঠি, সেই বইটাই আমার মাথাটা খারাপ করে দেয়। একাধিকবার সে বই পড়েও আশ মেটে না, আইজেনস্টাইন, ডি সিকা, ত্রুফো, গোদার – এই নামগুলো তখন বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে ঘুমের মধ্যেও জ্বালিয়ে মারে। এমন অবস্থায়, সত্যজিৎকে প্রায় অন্ধের মত অনুসরণ করতে গিয়ে যা হয় আর কী, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের ব্যাপারটা না জানলে আমার পক্ষে ফিল্ম বোঝা বা বানানোর স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে। সর্বনাশটা সত্যজিৎই করেছিলেন, ছবি ও গান প্রবন্ধে উনি জোরালো ভাবে লিখেছিলেন, ‘জটিলতাসহ এই সাংগীতিক কাঠামোর সামগ্রিকতা যদি শিল্পীর অনুভবে না আসে, তা হলে ফিল্ম করা যায় না। আর সেই অনুভবকে উপলব্ধি করতে না পারলে ভালো ফিল্ম বোঝাও যায় না’। সেই কচি বয়সে, আমার আইডল যদি এইভাবে আমায় নির্দেশ দেন তাহলে বোধহয় ফিল্ম বুঝতে পাহাড় থেকেও ঝাঁপ দিতে পারি – আর নতুন একটা শিল্পমাধ্যমে প্রবেশ করা তো অনেক সোজা। সেই শুরু হয় আমার এগারো ক্লাসের শুরুতে ভয়ংকর কিন্তু ফ্যাসিনেটিং জার্নি। শুরুতে দ্রষ্টা একমাত্র সত্যজিৎ, পরে অবশ্য মিউজিকের জগৎ থেকেই অনেককে পেয়েছি। ইন্টারনেট থেকে বড়ো বড়ো মিউজিকের ফাইল ডাউনলোড করা, স্বরলিপি পড়তে শেখা, আর তার সাথে আমাজনে সস্তার সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের অপেক্ষায় থেকে সত্যজিৎ মিউজিক নিয়ে যে যে বইয়ের নাম করতেন সেগুলো জোগাড় করার চেষ্টা। এভাবে, প্রথম মাস ছয়েক যুদ্ধ করেও কিছুই বুঝতে পারিনি প্রায়, একটানা পাঁচমিনিটের বেশী কোনো পিস–এ কনসেনট্রেট করতে পারতাম না। তারপর ধীরে বিষয়টা একটু একটু করে মাথায় বসতে থাকে।

এখন, এই পাঁচ–ছয় বছরের দূরত্বে, চলচ্চিত্রবিদ্যা বিষয়ে মাস্টার্স করতে করতে মনে হচ্ছে, আঠারো বছরের ঐ দুঃসাহসটা না থাকলে হয়তো কোনোদিনই এ লেখা হত না, কারণ আর কখনও এরকম বেড়েপাকামো করার সাহস পাবো কীনা জানি না। কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি, এ লেখার মূল সমস্ত পয়েন্ট সত্যজিতেরই ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী থেকে নেওয়া – আমি কাল্পনিক ভাবে কোনো কথা ওঁর মুখে বসাইনি। যেটা করার চেষ্টা করেছি, নানা জায়গার ছড়ানো কথাগুলো একজায়গায় এনে একটা সংহত রূপ দেওয়া – এবং তার সাথে ওঁর বলা কিছু সুত্র ডেভেলপ করা। যেমন, পথের পাঁচালী বা চারুলতার এরকম ব্যাখ্যা উনি কোথাও দেননি, কিন্তু বিষয় চলচ্চিত্রে পথের পাঁচালী নিয়ে যা কথা বলেছেন, হরিহর ফিরে আসার দৃশ্য এবং সর্বজয়ার সামান্য মুভমেন্টে হাতের বালা নড়ে যাওয়া – তা থেকেই মনে হয়েছে এভাবে প্যারালাল টানা হয়তো যায়। লাভেঞ্চুরার স্ক্রিপ্ট আলোচনা করতে গিয়ে উনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা থেকেই মনে হয়েছে, চাইলে চারুলতার শুরুটা এভাবে পড়া যায়। পছন্দের ফিল্মমেকার বা কম্পোজারদের নাম প্রায় সমস্ত সত্যজিতের নিজের নানান কথা থেকে নেওয়া, পার্সোনাল অ্যানেকডোটও। শুধু মাইকেল হ্যানেকের কথা আমি বসিয়েছি, কারণ আমার মনে হয়েছে এই ঘরানার চলচ্চিত্রে সমকালে মাইকেল হ্যানেকের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

তাও, বিষয়টা ব্লাসফেমি, তা আমার অজানা নয়। অবশ্য দোষটা আমার একার নয়, হায়ার সেকেন্ডারী সিলেবাসে এই ফিকশনাল ইন্টারভিউয়ের প্রজেক্ট না থাকলে কোনোদিনই হয়তো এ লেখার দুঃসাহস আমার হত না। সত্যজিৎপ্রেমী এবং স্কলারদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, আশা করি তাঁরা কৌতুকের ছলেই এ অর্বাচীনকে ক্ষমা করে দেবেন। আর স্বয়ং সত্যজিৎ বেঁচে থাকলে মিউজিক নিয়ে ডিটেইলড কোনো ইন্টারভিউ দিলে কী বলতেন, সেটাকে এপ্রোপ্রিয়েট করার বিন্দুমাত্র কোনো দাবী আমার নেই। এরকম কোনো ইন্টারভিউ আদৌ আছে কীনা জানি না, তবে থাকলে এ বিষয়ে নিশ্চই অনেক সুত্র পেতাম আমরা। আপাতত যখন তা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ক্ষমাঘেন্না করে সত্যজিৎও আশা করি খুব একটা রেগে যাবেন না।

এ লেখার সবচেয়ে বড় সমস্যা বোধহয়, একটা আদ্যন্ত নন ভার্বাল আর্টকে কথা দিয়ে, শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া। বিশেষ করে স্থিরচিত্র ব্যবহার করে চলচ্চিত্রের ছন্দ বা গতি আলোচনা করাটা কার্যত অসম্ভব, কিন্তু এখানে তাই করতে হয়েছে। স্থিরচিত্রগুলো খালি পাঠকের স্মৃতির সুবিধের জন্য, অনুরোধ থাকবে উৎসাহী পাঠক যেন সংশ্লিষ্ট অংশগুলো অবশ্যই দেখে নেন।

লেখায় যথেচ্ছ ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছি। এর একটা কারণ অবশ্যই, মিউজিক্যাল টার্মগুলোর কোনো বাংলা করার প্রয়োজনবোধ করিনি। আমার মত চুনোপুঁটির এ কাজও নয় – আর ইংরেজী ব্যবহার করলে নতুন পাঠকও অন্তত গুগুল সার্চ ব্যবহার করতে পারেন। চেষ্টা করেছি, সত্যজিতের বহু বহু সাক্ষাৎকার পড়া ও দেখার অভিজ্ঞতা থেকে ওঁর কথা বলার ঢং–টার কাছাকাছি যেতে। কতটা সফল হয়েছি সেটা অবশ্য জানি না।

এ লেখার মূল ভাবনা আমি পাঁচ বছর আগের চেয়ে খুব একটা বদলাইনি। এটাকে এক অর্থে আঠারো বছরের একটা লেখা হিসেবেই পড়া যেতে পারে। তবে নতুন করে লিখতে গিয়ে এবং বাংলা করতে গিয়ে পরিবর্তন তো হয়েইছে, পরিবর্ধনও প্রচুর। আঠারো বছরের লেখার কোনো অথেন্টিসিটি এ লেখা দাবি করছে না, কারণ আমার নতুন করে সাজানোর সময় তেইশ বছরের সেলফ এখানে ওতোপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে। সত্যজিৎ–র নিজের কাজ ছাড়া আমায় সাহায্য করেছে Donald Francis Toveyর তিন ভল্যুমের Essays in Musical Anaylysis, Beethoven – এই বইগুলো। বার্নার্ড শ’র বই Shaw on Musicও একই ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব বইয়ের কথা সত্যজিৎ–র নানান লেখা থেকে প্রথম জানতে পেরেছি। সবটাই যে ঐ বয়সে পড়ে ফেলেছিলাম, এমনটা নয়। এখনও সমস্ত পড়া নেই। তবে আমি অরগ্যানিক ভাবে বই পড়ার বিশ্বাসী, একটু একটু করে বইটা নিজের সাথে বেড়ে ওঠে। তাই পরিবর্তন–পরিবর্ধন করার সময় নিশ্চই কিছু না কিছু প্রভাব এসে গেছে।

এ ছাড়া নাম করতে হবে আর দুটো উৎসের, যার সন্ধান সত্যজিতয়ের থেকে পাইনি। Grove Music Dictionary – এটি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিক বুঝতে আরেকটা বাইবেলের মত – প্রায় কুড়ি তিরিশ পাতার এক একটা এন্ট্রিতে সঙ্গীতের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বিশদে ইতিহাসের রেখায় ব্যাখ্যা করা আছে। আর বলব অধ্যাপক সুমন ঘোষের প্রবন্ধ Ray’s Musical Narratives: Studying the Screenplay of Kanchenjungha (মূল বই, Apu and After: Revisiting Ray’s Cinema, edited by Moinak Biswas.) শেষের এই সুত্রটি, আমি যে দুটি ভাষা জানি, তাতে আমার পড়া এই বিষয়ের একমাত্র স্কলারলি, অ্যাকাডেমিক লেখা। যদিও এ লেখার অনেক প্রেক্ষিত বা সিদ্ধান্তের সঙ্গেই আমি একমত নই, তার মধ্যে প্রধাণ হল চিত্রনাট্য থেকে সাংগীতিক কাঠামো বিশ্লেষণের চেষ্টা। কোনো ফিল্ম সম্পূর্ণ হলেই একমাত্র তার কাঠামোটি একটু একটু করে স্পষ্ট হয়, এডিটিং–র আগে কখনোই তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব না। মিজঁসিন, ক্যামেরা মুভমেন্ট, এডিটিং ইত্যাদির ভীষণ প্রভাব থাকে এই ছন্দ নির্ধারণে। তবুও, সুমনবাবুর প্রবন্ধটি একটি জরুরী কাজ সন্দেহ নেই, কারণ বিশেষত এ নিয়ে যখন বিশেষ আর কোনো কাজই হয়নি। এ ছাড়া অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায় বইতেও নানান জায়গায় এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে অপু চিত্রত্রয়ী এবং পিকু নিয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ আছে। এছাড়াও সুমনবাবু তাঁর প্রবন্ধে একাধিক কিছু সুত্র উল্লেখ করেছেন, যেমন Margaret Minxman, ‘Ray’s Mozartian Masterpiece’; Adi Gazdar, ‘Manik and His Music’; অতনু চক্রবর্তী, ‘সিনেমাসংগীত ও সত্যজিৎ’ ইত্যাদি প্রবন্ধ ও বই। এই শেষ তিনটে সুত্রই অধুনা দুষ্প্রাপ্য, লকডাউনের কলকাতায় বসে আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে যা সেকেন্ডারি লেখাপত্র আমি পড়েছি, তার থেকে প্রাপ্ত কোনো সিদ্ধান্ত সচেতন ভাবে সত্যজিতের মুখে বসাইনি, কারণ সত্যজিৎ ফান্ডামেন্টালি একজন শিল্পী হিসেবে কথা বলতেন, স্কলার হিসেবে নয়। আলোচকেরা সাধারণত ফিল্মটিকে দেখে তারপর ব্যাখ্যা করেন, আর স্রষ্টার কাছে ফিল্মটি জন্ম নেওয়ার আগেই ভাবনাটা আসে, তাই দুটো দিক মূলগত ভাবে আলাদা। তবে সুত্রগুলো অবচেতনে রয়ে গেছে, তাই ঋণ স্বীকার জরুরী।

শেষ আর একটা বইয়ের নাম, যার সাথে হয়তো এ লেখার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। সেটি অলৌকিক সংলাপ, লেখক শিশির কুমার দাস। এ বইটায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানান মিথ, পুরাণের চরিত্রগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে আশ্চর্য কাব্যিক কিছু সংলাপ লিখেছিলেন শিশিরবাবু। অবশ্যই, বারো ক্লাসে পড়ার সময় এ বই আমি পড়িনি, কিন্তু এখন, নতুন করে এ লেখা সাজানোর সাহস নিশ্চই কোথাও না কোথাও এ বইয়ের থেকে এসেছে। অবশ্য শিশিরবাবুর অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং কাব্যিকতার ছিঁটেফোটা আমার নেই – কিন্তু তবু, ঋত্বিক ঘটকের কথার সুত্রে, কিছু একটা করতে হবে তো।

তাই কিছু একটা করতে হবে, এর বাইরে এ লেখার আর কোনো দাবী নেই। কারওর সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগলে আমি নিতান্তই ক্ষমাপ্রার্থী, আশা করি সুধীজনেরা নিজগুণে বিষয়টা হালকা ভাবেই নেবেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার শিক্ষক অনিন্দ্য সেনগুপ্তকে। তিনি নিরন্তর আশকারা, সাহস, আর একই সাথে তর্ক এবং সংশোধন না করে দিলে এ লেখা তৈরী হত না।

নোটস ও গ্লসারিঃ

(প্রতিটা কথার সুত্র উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। যে কথা সত্যজিতের মুখে কাল্পনিক বসাচ্ছি বলে বিতর্ক তৈরী হতে পারে, তারই উৎস দেওয়া রইল)

[1] নানা জায়গায় সত্যজিৎ এঁদের নাম করেছেন। অন্যতম সুত্র, Ray, Satyajit, The Education of a Film Maker (Amal Bhattacharjee Memprial Lecture, this article is alternatively known as, My Life My Work) মূল বইঃ Great Speeches of Modern India, ed. Rudrangshu Mukherjee (Random House, India, 2007, P: 310)

[2] এ বিষয়ে সত্যজিৎ একাধিক জায়গায় পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। অসীম বেজের সঙ্গে ১৯৮০ সালের সাক্ষাৎকারে বলেছেন, (সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র পত্রভারতী, ২০২০, পৃষ্ঠাঃ ২১8) ওনার একই সাথে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে উৎসাহ ছিল, আবার আমি যে উৎস ব্যবহার করেছি, সেখানে বলেছেন, ভারতীয় সংগীত ওনার কাছে অনেক পরে আসে। সত্যজিতের নানান লেখাপত্র এবং বিজয়া রায়ের আমাদের কথা পড়ে আমার এই দ্বিতীয় মতটিতেই বেশী ভরসা হয়। এই কথার উৎস, নিজের আয়নায় সত্যজিৎ, পৃষ্ঠা ২২।

[3] অসীম বেজের সঙ্গে ১৯৮০ সালের সাক্ষাৎকার, (ইউটিউবে লভ্য) ‘শিল্পমাধ্যম ও চলচচ্চিত্রচিন্তা’, সংকলিত হয়েছে, সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র বইতে। পত্রভারতী, ২০২০, পৃষ্ঠাঃ ২১০-১২।

[4] সত্যজিতের নিজের লেখা প্রবন্ধ, ‘ছবি ও গান’। প্রথম প্রকাশ পরিচয় পত্রিকা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত সত্যজিতের ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’তে সংকলিত হয়েছে, পৃঃ ১৭০-৭১

[5] নিজের আয়নায় সত্যজিৎ, পৃঃ ২২

[6] পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীতে সাধারণত গোটা পিস-টাই আগে থেকে কম্পোজ করে রাখা থাকে। এবং সিম্ফনি বা কনচের্তো – এ ধরণের কাজে সাধারণত নানা সুরের জটিল দশ বা তার অধিক পলিফোনিক লাইন থাকে, যার ফলে কোনো একজন শিল্পীকে দরকার হয় যিনি পারফরমেন্সের সময় গোটা ব্যাপার টা পরিচালনা করেন। তিনি নিজে সাধারণত কোনো যন্ত্র বাজান না, তাঁর কাজটা অসংখ্য যন্ত্রীকে একত্রে বাজাতে সাহায্য করা। এঁদেরই কন্ডাক্টর বলে। গ্রোভ মিউজিক ডিকশনারী কন্ডাক্টরদের মূল কাজ তিনটে, এরকম ভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন, “Modern conducting combines at least three functions: 1) the conductor beats time with his or her hands or with a baton in performance; 2) the conductor makes interpretive decisions about musical works and implements these decisions in rehearsal and performance; 3) the conductor participates in the administration of the musical ensemble.”

[7] দুই বিখ্যাত জার্মান সংগীত শিল্পী, কন্ডাক্টর।

[8] সুরের একাধিক লাইনের মধ্যে সামঞ্জস্য, সাধারণত মূল মেলডি লাইনের তলায় কর্ডের মাধ্যমে যে মিশ্র সুর তৈরী হয়। গ্রোভ মিউজিক ডিকশনারির সংজ্ঞাঃ “The combining of notes simultaneously, to produce chords, and successively, to produce chord progressions. The term is used descriptively to denote notes and chords so combined, and also prescriptively to denote a system of structural principles governing their combination.”

[9] সুরের আলাদা আলাদা লাইন যখন স্বাধীন ভাবে একই সাথে কাজ করে। বারোক যুগের সংগীতে, যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ এই ধরণের সুরের সম্রাট। গ্রোভ মিউজিন ডিকশনারির সংজ্ঞাঃ “A term used to designate various important categories in music: namely, music in more than one part, music in many parts, and the style in which all or several of the musical parts move to some extent independently.”

[10] একাধিক জায়গায় সত্যজিৎ এই কথা বলেছেন, অন্যতম দুটি সুত্র ইউটিউব সাক্ষাৎকার, Satyajit Ray on Music (interviewed by Pierre -Andre Boutang, 1989), অসীম বেজের সঙ্গে ১৯৮০ সালের সাক্ষাৎকার, (এটিও ইউটিউবে লভ্য) ‘শিল্পমাধ্যম ও চলচচ্চিত্রচিন্তা’, সংকলিত হয়েছে, সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র বইতে। পত্রভারতী, ২০২০, পৃষ্ঠাঃ ২১৩-১৪।

[11] Ray, Satyajit, My Years with Apu, (Penguin, 1996)p. 6

[12] ফিল্মে যে কোনো ফ্রেমকে সাধারণত তিনভাবে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে পিছনটা ব্যাকগ্রাউন্ড, মাঝে মিডগ্রাউন্ড, সামনে ফোরগ্রাউন্ড। এখানে পথের পাঁচালীর ট্রেনের দৃশ্যের ছবি আছে, যেখানে ট্রেন ব্যাকগ্রাউন্ড, কাশফুল মিডগ্রাউন্ড, অপু-দুর্গা ফোরগ্রাউন্ড।

[13] মূলত থিয়েটারের পরিভাষা, পরবর্তীকালে ফিল্মেও বহুল ব্যবহৃত। সোজা কথায়, একটি চলমান দৃশ্যের প্রতিটি ছোট ছোট এলিমেন্টের পারস্পরিক সম্পর্ক – ল্যান্ডস্কেপ বা সেট, চরিত্র, নানান রেখা, ক্যামেরার মুভমেন্ট ইত্যাদি। চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ডেভিড ব্রডওয়েল তাঁর ফিল্ম আর্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন বইতে লিখেছেন, ‘In the original French, mise en scène (pronounced meez-ahn-sen) means “putting into the scene,” and it was fi rst applied to the practice of directing plays. Film scholars, extending the term to fi lm direction, use the term to signify the director’s control over what appears in the fi lm frame. As you would expect, mise-en-scene includes those aspects of fi lm that overlap with the art of the theater: setting, lighting, costume and makeup, and staging and performance.” (10th Edition, p: 113)

[14] সত্যজিৎ নিজে চমৎকার লিখেছিলেন তাঁর অমল ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতায়, “A film is pictures, a film is words, a film in movement, a film is drama, a film is music, a film is a story, a film is a thousand aural and visual details. These days one musc also add that film is colour. Even a segment of film that lasts barely a minute can display all these aspects simultaneously”.

[15] যেমন, রুশ চলচ্চিত্র গবেষক Vlada Petric তাঁর Constructivism in Film: The Man with the Movie Camera: A Cinematic Analysis গ্রন্থে জানাচ্ছেন, এ ছবির প্রতিটি শট আলাদা করে দেখার জন্য তাঁর বিশেষ প্রযুক্তির আলাদা প্রজেক্টর দরকার পড়েছিল। আমেরিকান গবেষক ডেভিড ব্রডওয়েলও এই পদ্ধতিতে কাজ করেন।

[16] এই রুশ চলচ্চিত্রকার ও গবেষক তাঁর The Film Sense গ্রন্থে নিজের ছবি আলেক্সান্ডার নেভস্কি’র শটের আলোর কম্পোজিশনের সাথে মিউজিকাল নোটেশনস-র মিল দেখিয়ে সাংগীতিক কাঠামো ব্যখ্যা করেছেন। অবশ্য সেখানেও অঙ্কের বদলে অনুভবের প্রসঙ্গ এসেছে। এ বিষয়ে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (অখন্ড) –এর ৪৯৪ পাতা দ্রষ্টব্য।

[17] সত্যজিতের নিজের লেখা প্রবন্ধ, ‘ছবি ও গান’। প্রথম প্রকাশ পরিচয় পত্রিকা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত সত্যজিতের ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’তে সংকলিত হয়েছে, পৃঃ ১৭০।

[18] সংগীতে থিম জিনিসটা সাহিত্য বা সিনেমার মত নয়। থিম বলতে কোনো বিমূর্ত ভাব ইত্যাদি বোঝায় না, বরং সুরের নির্দিষ্ট একটি ফ্রেজ, যেটা গোটা পিস-র প্রায় প্রধান ভূমিকা নেয়, তাকেই বোঝায়। এর গুরুত্ব এতটাই একটি সংগীতের পিসকে কখনও একটি নির্দিষ্ট থিম দিয়েই প্রায় চিহ্নিত করা যায়, তবে সাধারণত সব পিস-এই একাধিক থিমের উপস্থিতি থাকে। গ্রোভ মিউজিক ডিকশনারি বলছেন, “The musical material on which part or all of a work is based, usually having a recognizable melody and sometimes perceivable as a complete musical expression in itself, independent of the work to which it belongs. It gives a work its identity even when (as is frequently the case with a theme and variations) it is not original to the work.”

[19] এই জিনিসটা শুধু ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকেই নয়, যে কোনো সংগীতেই হামেশাই হয়। সুরের একটি লাইন প্রথমে হয়তো কেউ একা গাইলেন, তারপর হয়তো কোরাসে অনেক যন্ত্রসহযোগে গাওয়া হল। সিম্ফনিতে প্রায়শই দেখা যায়, ভায়োলিন প্রথমে একটি সুর বাজায়, তারপর গোটা অর্কেস্ট্রা সেটিকে একসাথে ডেভেলপ করে। আমাদের উদাহরণে, গলিতে একটি লোকের হাঁটা যেন একটি সুর একবার বাজা, তারপর সেই লোকটিই বড় রাস্তায় হাঁটার অর্থ, মূল সুর অর্কেস্ট্রায় রিপিট হওয়া।

[20] লিব্রেত্তো, অর্থাৎ ইতালিয়ান ভাষায় লিরিক। গানের কথা।

[21] সংগীতের ক্ষেত্রে ‘মোটিফ’, এই পরিভাষাটির অর্থ সাহিত্য বা অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে আলাদা। মোটিফ বলতে সাধারণত বোঝায় সুরের ছোট, সংক্ষিপ্ততম ফ্রেজ, যা একটি পিস-এ বারবার ফিরে ফিরে এসে নানান সময়ে নানান বৈচিত্রময় অনুভূতি তৈরী করতে পারে। গ্রোভ মিউজিক ডিকশনারি বলছেন, “A short musical idea, melodic, harmonic, rhythmic, or any combination of these three. A motif may be of any size, and is most commonly regarded as the shortest subdivision of a theme or phrase that still maintains its identity as an idea.”

[22] অর্কেস্ট্রার গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র।

[23] এটি সোনাটা ফর্মের কাঠামো। নোটস অংশে পরে বিশদে ব্যাখ্যা আছে।

[24] চেম্বার মিউজিক ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। স্বল্প পরিসরে (সাধারণত বাড়িতে, বা ছোট কনসার্টে) এক থেকে চারটি (বড়জোড় পাঁচটি বা ছটি) যন্ত্র নিয়ে যে সংগীত তৈরী করা হয়, তাকে চেম্বার মিউজিক বলে। এই মিউজিকের কাঠামো স্বাভাবিকভাবেই কনচের্তো বা সিম্ফনির চেয়ে আলাদা হয়।

[25] Adi Gazdar, ‘Manik and His Music’ in S. Das(ed.), Satyajit Ray, An Intimate Master (Calcutta, 1998). P. 37.

[26] Ray, Satyajit, The Education of a Film Maker (Amal Bhattacharjee Memprial Lecture, this article is alternatively known as, My Life My Work) মূল বইঃ Great Speeches of Modern India, ed. Rudrangshu Mukherjee (Random House, India, 2007, P: 309)

[27] মূলত পনেরো-ষোল শতকে পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সংগীতে এই ফর্মটি বহুল প্রচলিত ছিল। জনপ্রিয় স্রষ্টা যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ এই ফর্মে বহু পিস রচনা করেন। এর বিশদ ব্যাখ্যা এখানে অপ্রয়োজনীয়, (মূল পাঠে খানিকটা দেওয়া আছে) তবে এইটুকু বলা যায়, এটি সংগীতের ইতিহাসে অন্যতম জটিল পলিফোনিক একটি ফর্ম, যার সাথে সত্যজিতের কাঞ্চনজঙ্ঘা, নায়ক, অরণ্যের দিনরাত্রি-র গঠনের সাদৃশ্য মেলে।

[28] ‘Ray’s New Trilogy, an interview by Christian Braad Thompson’. Sight And Sound, Winter, 1972-73. P. 31.

[29] আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে ১৫.৬.৬২র সাক্ষাৎকার। সংকলিত হয়েছে, সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র বইতে। পত্রভারতী, ২০২০, পৃষ্ঠাঃ ৪৩২।

[30] যখন একটি সুরের লাইন আরেকটি সুরের লাইনের সঙ্গে একই সময়ে বাজে, কিন্তু পরস্পর আলাদা বেজে বিচিত্র, মিশ্র একটি স্বর তৈরী করে।

[31] পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিকাল সংগীতের ইতিহাসে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে জরুরি ফর্ম নিঃসন্দেহে সোনাটা ফর্ম। সোনাটা ফর্ম নিয়ে বিশদে আলোচনা করতে গেলে আমাদের সংগীতের অনেকগুলি ব্যাকরণ সংক্রান্ত দিক নিয়ে ভাবতে হয়। লিখে তাকে বোঝানো খুবই মুশকিল। প্রবন্ধটি পড়ার জন্য সোনাটা ফর্ম নিয়ে যতটুকু জানা প্রয়োজন, সেটুকুই সংক্ষেপে লেখা রইল। বিশদে জানার জন্য দরকারি প্রবন্ধ ‘Sonata Form’ Entry, লেখক James Webster (The Grove Dictionary of Music and Musicians)। ‘সোনাটা’ শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থ এমন সংগীত যা এক জন বাদক বাজাতে পারেন। এই অর্থ থেকেই পিয়ানো সোনাটা অথবা ভায়োলিন সোনাটা অর্থে ‘সোনাটা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ‘সোনাটা ফর্ম’ বলতে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি সাংগীতিক কাঠামো বুঝি, যার সঙ্গে আপাতভাবে বাদকের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে এই কাঠামোটির উৎপত্তি।

সংগীত যেহেতু বিমূর্ত শিল্প, কোনো ‘অর্থ’ বা নির্দিষ্ট ‘ছবি’ শ্রোতার মনে তৈরি করতে যায় না (অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে), তাই সংগীতের প্রয়োজন হয় নিজের চলনের সূত্র ধরেই কিছু কাঠামো নির্মাণ করা। নয়তো দীর্ঘ চলনের ক্ষেত্রে শ্রোতা এবং স্রষ্টা দুজনেই দিশেহারা হয়ে পড়বেন। এরকম চলনের সার্থক উদাহরণ বাইনারি ফর্ম (binary) অথবা টার্নারি ফর্ম (ternary)। বাইনারি ফর্ম বলতে বোঝায় এমন এক সাংগীতিক কাঠামো যা মূলত দুইভাবে বিভক্ত। তার প্রথম অংশে থাকে একটি নির্দিষ্ট সুর বা একটি নির্দিষ্ট থিম A, পরের অংশে আর-একটি নির্দিষ্ট থিম B। দুইয়ে মিলে AB, অর্থাৎ বাইনারি। এর থেকেই তৈরি হয় টার্নারি, যা AB-র পরে আর-এক বার প্রথম থিম A-তে ফিরে আসে। অর্থাৎ A-তে শুরু হয়ে B হয়ে আবার A-তে ফিরে আসা (ABA)।

বাইনারি এবং টার্নারি ফর্মকে শুধুমাত্র একটা থিমেই সীমাবদ্ধ না-রেখে সোনাটা ফর্ম তৈরি করে আরো জটিল এবং বৈচিত্রপূর্ণ একটি কাঠামো, যা এক এক অংশে একাধিক থিম নিয়ে কাজ করে। যেমন শুরুর একটি ইন্ট্রোডাকশন এবং শেষের ‘কোডা’ (coda) বা উপসংহার বাদেই প্রথম অংশটি শুরু হয়, যাকে বলা হয় ‘এক্সপোজ়িশন’ (exposition)। নীচের ছবির দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেখানে বৃহত্তর অংশ A এক্সপোজ়িশন হিসেবে শুরু হয়। এখানে থাকে মূলত দুই ধরনের থিম (থিম ১ এবং থিম ২), যাকে সাধারণত প্রথম সাবজেক্ট এবং দ্বিতীয় সাবজেক্ট বলা হয়। এই দুই থিমের স্কেল সাধারণত দুটি হয়। এক স্কেল থেকে আরেক স্কেলে যাওয়ার পথটিকে ‘মডিউলেশন’ (modulation) বলে। কিন্তু এই জটিলতা বাদ দিয়ে আমরা আপাতত শুধুমাত্র কাঠামোয় মনোনিবেশ করছি।

দুটি সাবজেক্টের মেজাজ সাধারণত দুইরকম হয়। যেমন একটি যদি দৃপ্ত এবং দৃঢ় হয়, অপরটি তবে কাব্যিক এবং লিরিকাল হতে পারে (বেটোফেন সপ্তম সিম্ফোনিতে এই নিয়ম ভেঙেছিলেন, দুটি সাবজেক্টই কার্যত সেখানে একই মেজাজের ছিল)। দুটি থিমের সংযোগ হিসেবে থাকে একটি অংশ, ছবিতে যা ‘ব্রিজ’ (ট্রানজিশন) হিসেবে লেখা আছে। এরপর প্রথম পর্বের (A) ছোটো অংশের সমাপ্তি ঘোষণা করে এক্সপোজ়িশন শেষ হয়।

মধ্য পর্বের ‘ডেভেলপমেন্ট’ একটি জরুরি অংশ। এখানে আগের দুটি সাবজেক্ট থেকে উপাদান নিয়ে স্রষ্টা নিজের প্রতিভা অনুযায়ী সাংগীতিক বিস্তার করেন। দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ বৃহত্তর অংশের (B) অন্তর্গত এই অংশটি সুরস্রষ্টাদের নিজস্বতা এবং কল্পনাবৈচিত্র দেখাবার সার্থক ক্ষেত্র হলেও, ক্ল্যাসিকাল যুগে (এবং পরেও) সাধারণত একটি নিয়ম মানা হত। তা হল যে-থিম এতক্ষণ বেজেছে (অর্থাৎ প্রধান দুটি সাবজেক্ট, তার কোনো সাব-থিম, ইন্ট্রোডাকশন এবং ক্লোজ়িং থিম), তার মধ্যে থেকে একটি বা সবকটি নিয়েই তাকে ‘ডেভেলপ’ করা হত। বেটোফেন তাঁর তৃতীয় সিম্ফোনিতে এই নিয়ম ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন একটি থিম ডেভেলপমেন্ট পর্বে নিয়ে আসেন, যা নিয়ে এর পরেই আলোচনা আছে।

শেষ পর্ব, অর্থাৎ ‘রিক্যাপিচুলেশন’ হল আবার প্রথম পর্বের ফিরে আসা। কিন্তু এ ফিরে আসা টার্নারি ফর্মের মতোই এক জিনিস আবার ফিরে আসা নয়। বরং বহুদিন ঘরছাড়া মানুষ ঘরে ফিরে আসলে যেমন অচেনা লাগে, তেমনই স্কেল বদলে আগের দুটি সাবজেক্ট ডেভেলপমেন্ট পর্বের টালমাটাল সুরবিস্তারের পর আবার ফিরে আসে এই রিক্যাপিচুলেশন পর্বে। একে A না-বলে আমরা Ā বলতে পারি, যার ফলে গোটা কাঠামোর চেহারা হয় ABĀ।

সবশেষে কোডায় উপসংহার টেনে এ ফর্মের পরিসমাপ্তি।

(সোনাটা ফর্ম-এর টীকা লেখা হয়েছিল মরুপথিক পত্রিকার (সম্পাদকঃ নীলাব্জ দাস) একটি প্রকাশিতব্য সংখ্যায় বেটোভেন সংক্রান্ত একটি লেখার জন্য। সেটিই মোটামুটি এখানে দেওয়া হল)

[32] ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের আরেকটি ফর্ম, যেখানে মূল থিম বারে বারে ফিরে আসে, মাঝের পর্বে সেই থিমের একটি বিস্তার থাকে।

[33] মূলত সতেরো শতকের ইউরোপের একটি যুগ, যেখানে সাহিত্য, শিল্প, সংগীতে নানান মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল। আমাদের আলোচ্য সোনাটা ফর্ম বারোক যুগে উদ্ভুত হয়নি, সেখানে মূল আধার ছিল ফিউগ (আগেই আলোচনা করা হয়েছে)। যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ এই যুগে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

[34] ইউটিউব সাক্ষাৎকার, Satyajit Ray on Music (interviewed by Pierre -Andre Boutang, 1989)

[35] একটি যন্ত্রে কোনো স্বর কতটা জোরে বাজবে, বা কতটা আস্তে বাজবে, এগুলো সাধারণত স্কোরেই লেখা থাকে। হার্পসিকর্ড যন্ত্রে এভাবে শব্দকে বাড়ানো কমানো যেত না, সব স্বরই একই ভাবে বাজত। পিয়ানোয় এই জিনিসটা করার ফলে সংগীত নাটকীয় হওয়ার সুযোগ পায়।

[36] ৩০ নং নোটে সোনাটা ফর্মের এই কাঠামো নিয়ে বিশদে আলোচনা আছে।

[37] Ray, Satyajit, The Education of a Film Maker (Amal Bhattacharjee Memprial Lecture, this article is alternatively known as, My Life My Work) মূল বইঃ Great Speeches of Modern India, ed. Rudrangshu Mukherjee (Random House, India, 2007, P: 309)

[38] ইউটিউব সাক্ষাৎকার, Satyajit Ray on Music (interviewed by Pierre -Andre Boutang, 1989)

(সায়ন্তন দত্ত। সায়ন্তন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগে মাস্টার্সের ছাত্র।

সংগীত, চলচ্চিত্র আর সাহিত্যের অনুরাগী।

চলচ্চিত্র নিয়ে নানান ওয়েব-পোর্টালে নিয়মিত লেখালেখি করেন।

আফটার আসিফা এবং ডু আই ডেয়ার ডিস্টার্ব দ্য ইউনিভার্স

নামের দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্দেশনা করেছেন।)